Abschnitt 01: Angebot und Nachfrage

Angebot und Nachfrage

Erkläre einem Papagei die Begriffe „Angebot und Nachfrage“ und du hast einen Ökonomen.

— Thomas Carlyle

Ein Markt bringt den Handel zwischen Käufern und Verkäufern einer Ware oder Dienstleistung zusammen und erleichtert ihn. Diese Märkte reichen von Tauschgeschäften auf Straßenmärkten bis hin zu Geschäften, die über das Internet mit Personen auf der ganzen Welt getätigt werden, die sich nie von Angesicht zu Angesicht getroffen haben.

Ein Markt besteht aus Personen, die bereit und in der Lage sind, ein bestimmtes Gut zu kaufen, und aus Verkäufern, die bereit und in der Lage sind, das Gut zu liefern. Der Markt bringt diejenigen zusammen, die das Gut nachfragen und anbieten, um den Preis zu bestimmen.

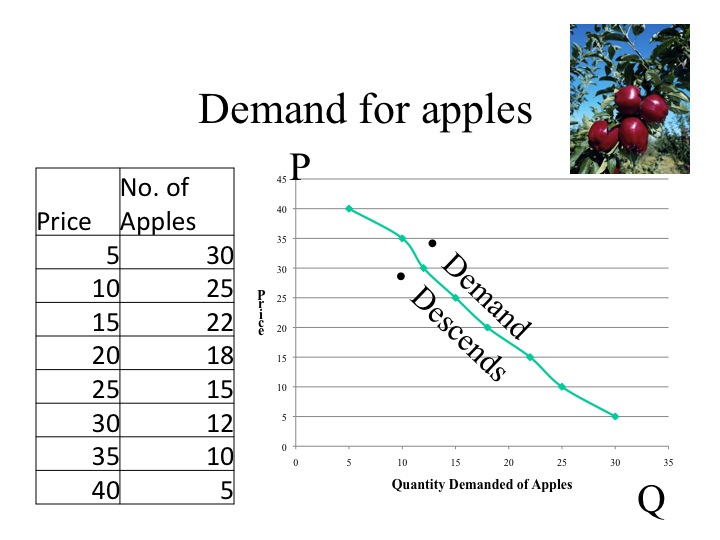

Die Anzahl der Äpfel, die eine Person bereit und in der Lage ist, jeden Monat zu kaufen, hängt zum Teil vom Preis der Äpfel ab. Wenn man davon ausgeht, dass sich nur der Preis ändert, dann ist ein Verbraucher bei niedrigen Preisen bereit und in der Lage, mehr Äpfel zu kaufen. Steigt der Preis (wiederum unter der Annahme, dass alle anderen Faktoren konstant bleiben), sinkt die nachgefragte Menge an Äpfeln. Das Gesetz der Nachfrage beschreibt diese Beziehung zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge eines Produkts. Es besagt, dass zwischen dem Preis eines Gutes und der nachgefragten Menge eine umgekehrte (oder negative) Beziehung besteht.

Nachfragekurve

Erinnern Sie sich daran, dass wir wirtschaftliche Gesetze und Theorien mit Hilfe von Modellen darstellen; in diesem Fall können wir einen Nachfrageplan oder eine Nachfragekurve verwenden, um das Gesetz der Nachfrage zu veranschaulichen. Der Nachfrageplan zeigt die Kombinationen aus Preis und nachgefragter Menge von Äpfeln in Tabellenform. Die grafische Darstellung des Nachfrageplans wird als Nachfragekurve bezeichnet.

Bei der grafischen Darstellung der Nachfragekurve liegt der Preis auf der vertikalen Achse und die nachgefragte Menge auf der horizontalen Achse. Ein hilfreicher Hinweis bei der Beschriftung der Achsen ist, sich zu merken, dass P ein hoher Buchstabe ist und daher auf der vertikalen Achse liegt. Ein weiterer Hinweis bei der grafischen Darstellung der Nachfragekurve ist, dass die Nachfrage absteigend ist.

Die Nachfragekurve spiegelt unseren Grenznutzen und damit unsere Bereitschaft wider, für zusätzliche Mengen eines Gutes zu zahlen. Es macht Sinn, dass unser Grenznutzen oder unsere Bereitschaft, für ein Gut zu zahlen, mit dem Konsum zusätzlicher Einheiten abnimmt, weil wir mit jeder weiteren konsumierten Einheit weniger zusätzliche Befriedigung erhalten. Ein Beispiel: Sie entscheiden sich in der Mittagspause dafür, Pizza stückweise zu kaufen. Sie wären bereit, für das erste Stück viel zu bezahlen, um Ihren Hunger zu stillen. Aber was ist mit dem zweiten Stück? Vielleicht ein bisschen weniger. Wenn wir jedes weitere Stück betrachten, könnten wir fragen, was Ihnen das dritte, vierte oder fünfte Stück wert ist. Zu diesem Zeitpunkt wären Sie bereit, weniger zu zahlen, vielleicht sogar viel weniger. Das Gesetz der Nachfrage und unsere Modelle veranschaulichen dieses Verhalten.

Eine formalere Betrachtung des Gesetzes der Nachfrage zeigt die wichtigsten Gründe für die abwärts gerichtete Natur der Nachfrage. Der erste ist der Substitutionseffekt, der besagt, dass das Gut bei sinkendem Preis im Vergleich zu anderen Gütern relativ billiger wird und daher die nachgefragte Menge bei einem niedrigeren Preis größer ist. Wenn der Preis des Gutes steigt, tritt der gegenteilige Effekt ein, d. h. wenn der Preis des Gutes im Vergleich zu anderen Gütern relativ teurer wird, wird eine geringere Menge nachgefragt. Wenn beispielsweise der Preis von Äpfeln steigt oder sinkt, werden Äpfel im Vergleich zu anderen Gütern, wie z. B. Orangen, relativ teurer oder weniger teuer. Wenn also der Preis von Äpfeln sinkt, werden die Verbraucher mehr Äpfel kaufen, da sie im Vergleich zu anderen Gütern, wie z. B. Orangen, relativ billiger sind.

Der zweite Faktor ist der Einkommenseffekt, der besagt, dass die Verbraucher relativ reicher werden, wenn der Preis für ein Gut sinkt. Nun ist ihr Einkommen zwar nicht gestiegen, aber ihre Kaufkraft hat sich durch den niedrigeren Preis erhöht. Wenn sie weiterhin die gleiche Menge kaufen würden, hätten sie etwas Geld übrig – ein Teil dieses zusätzlichen Geldes könnte für das Gut mit dem niedrigeren Preis ausgegeben werden, d. h. die nachgefragte Menge würde steigen. Steigt hingegen der Preis eines Gutes, so sinkt die Kaufkraft des Einzelnen und die nachgefragte Menge nimmt ab. Ein Beispiel: Bei einem Preis von 20 Cent pro Apfel können wir 5 Äpfel für 1 Dollar kaufen, aber wenn der Preis auf 10 Cent fällt, können wir 10 Äpfel für 1 Dollar kaufen. Obwohl sich unser Einkommen nicht verändert hat, sind wir relativ reicher geworden.

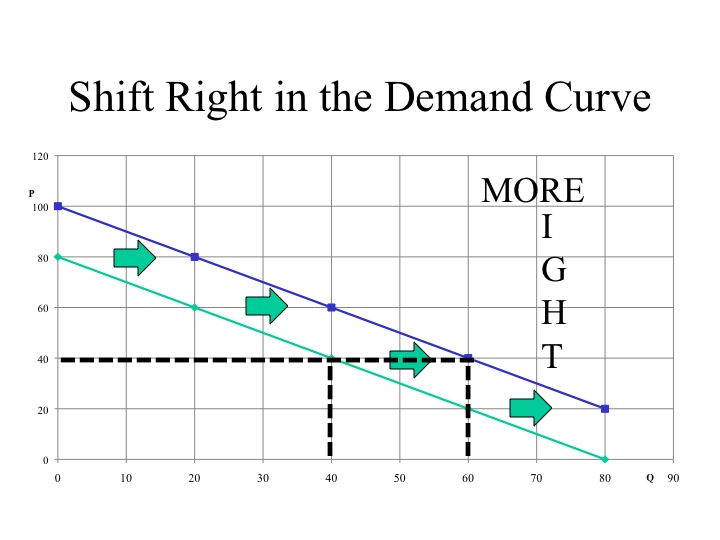

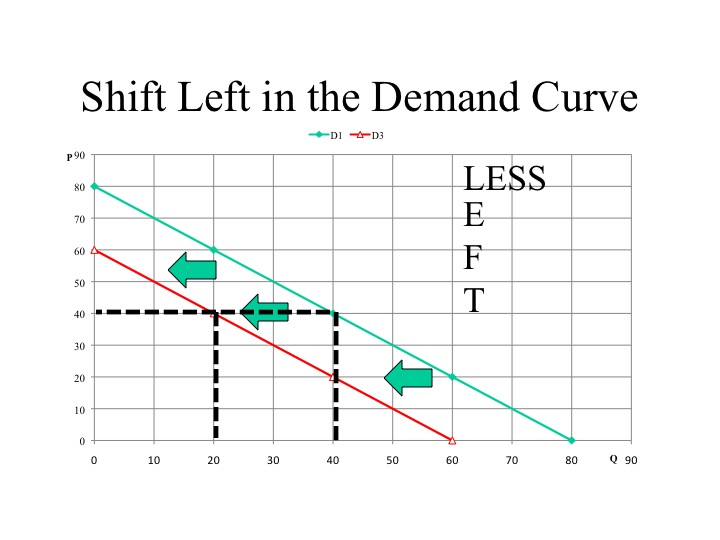

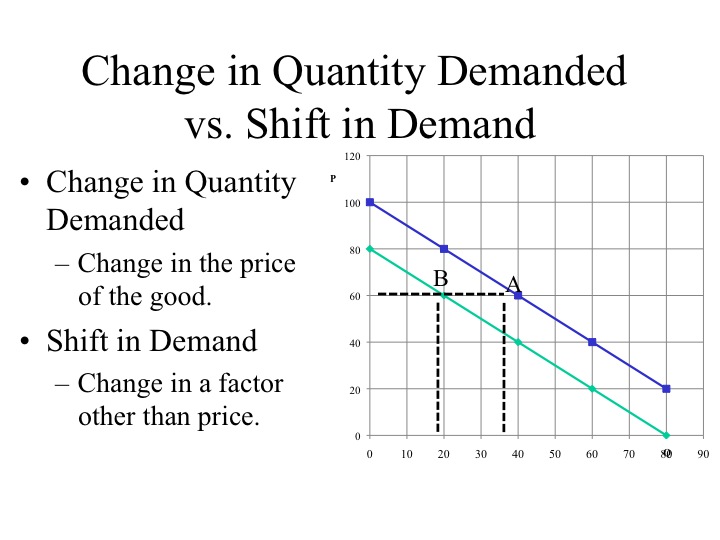

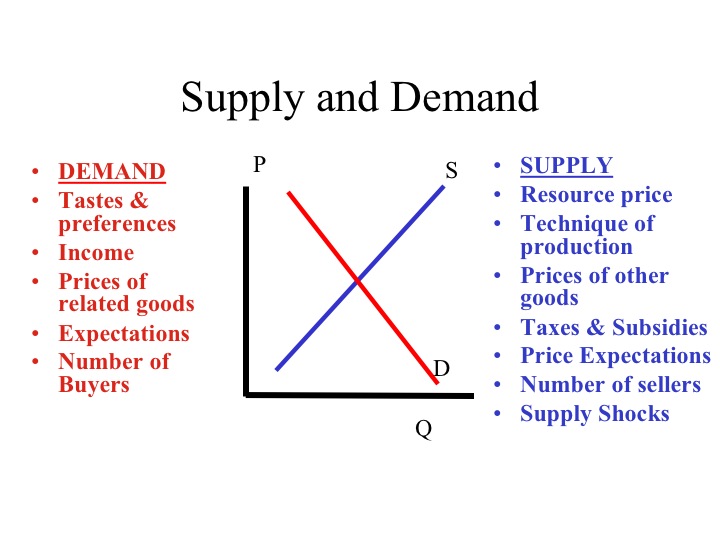

An dieser Stelle haben wir erklärt, warum es eine umgekehrte Beziehung zwischen Preis und nachgefragter Menge gibt (d. h. wir haben das Gesetz der Nachfrage erklärt). Die von uns erörterten Preisänderungen verursachen Bewegungen entlang der Nachfragekurve, die als Änderungen der nachgefragten Menge bezeichnet werden. Aber es gibt noch andere Faktoren als den Preis, die vollständige Verschiebungen der Nachfragekurve verursachen, die als Veränderungen der Nachfrage bezeichnet werden (man beachte, dass diese neuen Faktoren auch die tatsächliche Platzierung der Nachfragekurve auf einer Grafik bestimmen).

Während eine Änderung des Preises des Gutes uns entlang der Nachfragekurve zu einer anderen nachgefragten Menge führt, verursacht eine Änderung oder Verschiebung der Nachfrage eine andere nachgefragte Menge bei jedem Preis. Eine Verschiebung der Nachfrage nach rechts würde die nachgefragte Menge bei allen Preisen im Vergleich zur ursprünglichen Nachfragekurve erhöhen. Bei einem Preis von 40 $ würde die nachgefragte Menge beispielsweise von 40 auf 60 Einheiten steigen. Ein hilfreicher Hinweis zur Erinnerung: Mehr Nachfrage verschiebt die Nachfragekurve nach rechts.

Eine Linksverschiebung der Nachfrage würde die nachgefragte Menge bei einem Preis von 40 $ auf 20 Einheiten verringern. Bei einem Nachfragerückgang ist die nachgefragte Menge bei jedem Preis entlang der Nachfragekurve geringer.

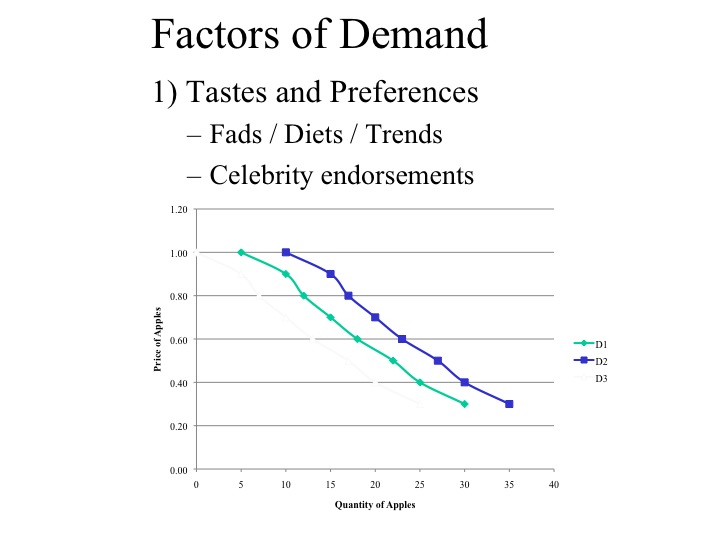

Faktoren der Nachfrage

Eine Veränderung des Geschmacks und der Vorlieben führt dazu, dass sich die Nachfragekurve entweder nach rechts oder nach links verschiebt. Wenn zum Beispiel neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der Verzehr von Äpfeln die Lebenserwartung erhöht und Krankheiten reduziert, dann würden mehr Äpfel zu jedem Preis gekauft werden, was die Nachfragekurve nach rechts verschiebt. Unternehmen geben Milliarden von Dollar für Werbung aus, um zu versuchen, den Geschmack und die Vorlieben der Menschen für ein Produkt zu verändern. Berühmte Persönlichkeiten oder Sportstars werden oft engagiert, um für ein Produkt zu werben und so die Nachfrage zu steigern. Eine Linksverschiebung der Nachfrage wird durch einen Faktor verursacht, der sich nachteilig auf den Geschmack und die Vorlieben für das Produkt auswirkt. Zum Beispiel, wenn sich herausstellt, dass ein bei Äpfeln verwendetes Pestizid negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat.

Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach einem Gut bestimmt, ist der Preis von verwandten Gütern. Diese können in zwei Kategorien eingeteilt werden – Substitute und Komplemente. Ein Substitut ist etwas, das den Platz des Gutes einnimmt. Statt eines Apfels könnte man auch eine Orange kaufen. Wenn der Preis für Orangen steigt, würden wir einen Anstieg der Nachfrage nach Äpfeln erwarten, da die Verbraucher ihren Verbrauch von den teureren Orangen auf Äpfel verlagern würden, die als Substitutionsgut betrachtet werden könnten. Komplemente hingegen sind Güter, die zusammen konsumiert werden, wie z. B. Karamellbonbons und Äpfel. Wenn der Preis für ein Gut steigt, sinkt die nachgefragte Menge und die Nachfrage nach den Komplementen dieses Gutes geht ebenfalls zurück. Wenn zum Beispiel der Preis für Hot Dogs steigt, wird man weniger Hot Dogs kaufen und daher weniger Hot Dog Brötchen nachfragen, die ein Komplement zu Hot Dogs sind.

Denken Sie daran, dass sich die Nachfrage aus denjenigen zusammensetzt, die bereit und in der Lage sind, das Gut zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das Einkommen beeinflusst sowohl die Zahlungsbereitschaft als auch die Zahlungsfähigkeit. Mit steigendem Einkommen steigt die Fähigkeit einer Person, ein Gut zu kaufen, aber sie will nicht unbedingt mehr. Wenn die Nachfrage nach einem Gut mit steigendem Einkommen zunimmt, handelt es sich um ein normales Gut. Die meisten Güter fallen in diese Kategorie; wir wollen mehr Autos, mehr Fernsehgeräte, mehr Boote, wenn unser Einkommen steigt. Wenn unser Einkommen sinkt, verlangen wir auch weniger von diesen Gütern. Minderwertige Güter stehen in einem umgekehrten Verhältnis zum Einkommen. Wenn das Einkommen steigt, verlangen wir weniger von diesen Gütern, aber wenn das Einkommen sinkt, verlangen wir mehr von diesen Gütern. Obwohl individuelle Präferenzen Einfluss darauf haben, ob ein Gut normal oder minderwertig ist, fallen im Allgemeinen Top Ramen, Mac and Cheese und gebrauchte Kleidung in die Kategorie der minderwertigen Güter.

Ein weiterer Faktor der Nachfrage sind Zukunftserwartungen. Dazu gehören Erwartungen über zukünftige Preise und Einkommen. Eine Person, die am Ende des Semesters ihren Abschluss macht und gerade einen gut bezahlten Job angenommen hat, gibt heute vielleicht mehr aus, weil sie ein höheres zukünftiges Einkommen erwartet. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Stellenangebot ein höheres Einkommen vorsieht, als er ursprünglich erwartet hatte. Wenn jemand erwartet, dass der Preis für Äpfel nächste Woche steigt, wird er wahrscheinlich heute mehr Äpfel kaufen, solange der Preis noch niedrig ist.

Der letzte Faktor der Nachfrage ist die Anzahl der Käufer. Ein Wettbewerbsmarkt besteht aus vielen Käufern und vielen Verkäufern. Daher ist ein Produzent nicht besonders an der Nachfrage eines Einzelnen interessiert, sondern an der Nachfrage aller Käufer auf diesem Markt. Wenn die Zahl der Käufer steigt oder sinkt, ändert sich die Nachfrage nach dem Gut.

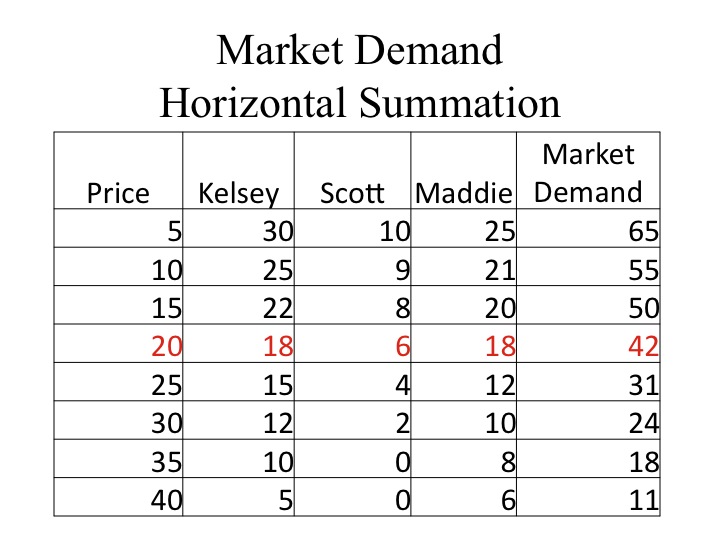

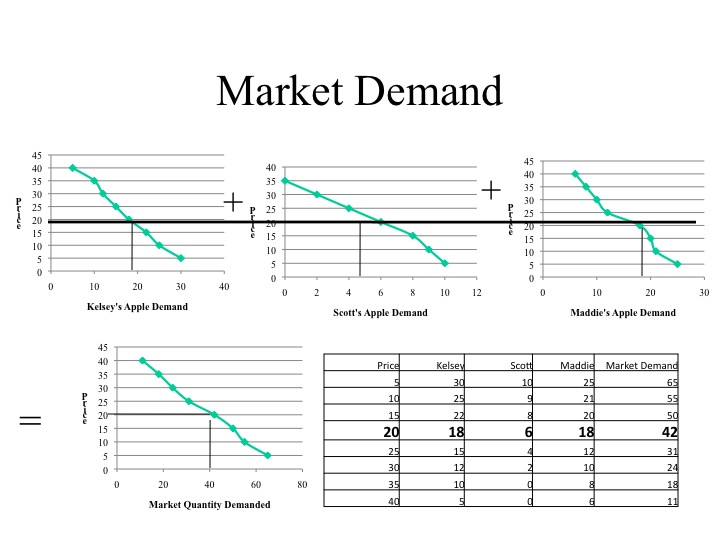

Die Marktnachfrage wird durch die horizontale Summierung der einzelnen Nachfragen bestimmt. Bei 20 Cent pro Apfel würde beispielsweise Kelsey 18 Äpfel kaufen, Scott würde 6 Äpfel kaufen und Maddie würde 18 Äpfel kaufen, so dass die nachgefragte Marktmenge bei 20 Cent 42 Äpfel beträgt.

Bei der grafischen Ermittlung der Marktnachfrage wählen wir einen Preis und ermitteln dann die Menge, die von jeder Person zu diesem Preis nachgefragt wird. Um die gesamte Nachfragekurve zu bestimmen, wählen wir dann einen anderen Preis und wiederholen den Vorgang.

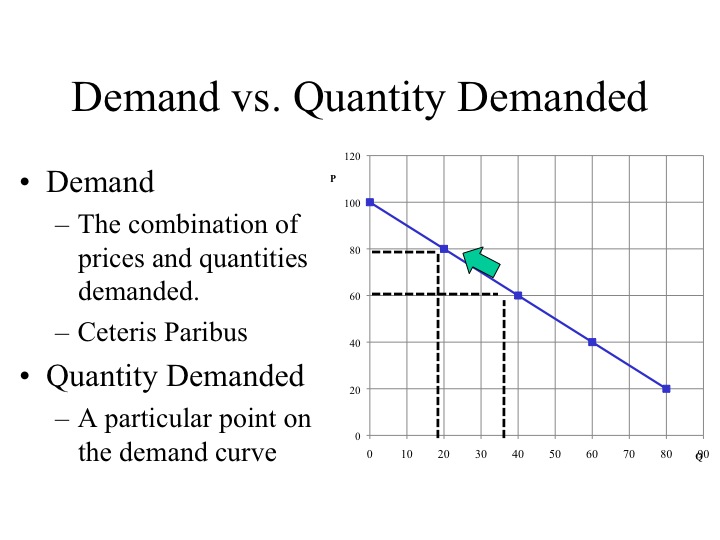

Nachfrage vs. nachgefragte Menge

An dieser Stelle ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass es einen wichtigen Unterschied zwischen Änderungen der Nachfrage und Änderungen der nachgefragten Menge gibt. Die gesamte Kurve, die die verschiedenen Kombinationen von Preis und nachgefragter Menge zeigt, stellt die Nachfragekurve dar. Eine Änderung des Preises für ein Gut führt also nicht zu einer Verschiebung der Kurve (oder einer Änderung der Nachfrage), sondern zu einer Bewegung entlang der Nachfragekurve zu einer anderen nachgefragten Menge. Würde der Preis zu seinem ursprünglichen Preis zurückkehren, würde die ursprüngliche nachgefragte Menge wieder erreicht werden.

Wenn der Preis ursprünglich 60 $ betragen hätte, würde die nachgefragte Menge 40 Einheiten betragen. Eine Erhöhung des Preises des Gutes auf 80 $ senkt die nachgefragte Menge auf 20 Einheiten. Dies ist eine Bewegung entlang der Nachfragekurve zu einer neuen nachgefragten Menge. Man beachte, dass bei einer Rückkehr des Preises auf 60 $ die nachgefragte Menge ebenfalls auf 40 Einheiten zurückgehen würde.

Eine Verschiebung oder Änderung der Nachfrage kommt zustande, wenn bei jedem Preis eine andere Menge nachgefragt wird. Bei 60 $ wurden ursprünglich 40 Einheiten nachgefragt. Wenn zu jedem Preis eine geringere Menge nachgefragt wird, hat sich die Nachfragekurve nach links verschoben. Bei einem Preis von 60 $ werden jetzt nur noch 20 Einheiten nachgefragt. Nachfrageverschiebungen werden durch andere Faktoren als den Preis des Gutes verursacht und umfassen, wie bereits erwähnt, Veränderungen in folgenden Bereichen: 1) des Geschmacks und der Vorlieben, 2) des Preises verwandter Güter, 3) des Einkommens, 4) der Erwartungen über die Zukunft und 5) der Marktgröße.

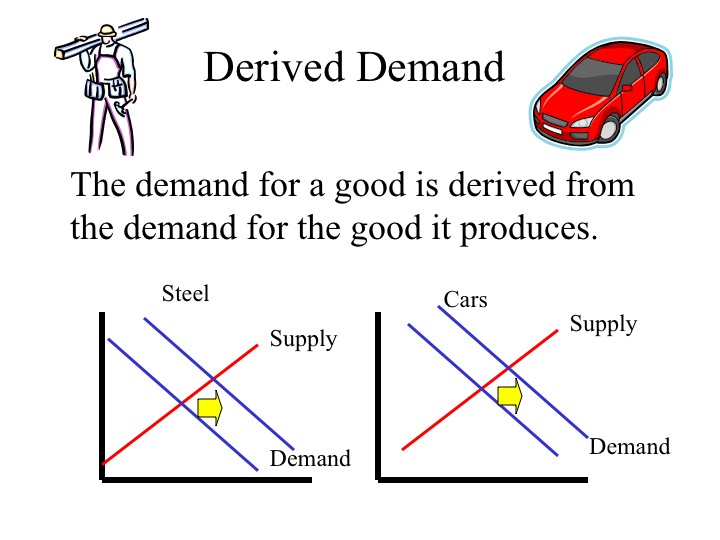

Die Nachfrage nach einem Input oder einer Ressource wird von der Nachfrage nach dem Gut oder der Dienstleistung abgeleitet, das/die die Ressource nutzt. Wir schätzen Stahl an und für sich nicht, aber da wir Autos nachfragen, fragen wir indirekt Stahl nach. Wenn die Nachfrage nach Autos steigt, würde dies zu einem Anstieg der Nachfrage nach dem Stahl führen, der für die Herstellung der Autos verwendet wird.

Praxis

Bestimmen Sie, wie jede der folgenden Möglichkeiten die Nachfrage verändern würde (nach rechts verschieben, nach links verschieben, weiterschieben).

| Markt | Einzelteil |

| 1. Orangen | Eine neue Diät, die darin besteht, sechs Orangen am Tag zu essen, wird zur neuesten Diätmode. |

| 2. Autos | Das Einkommen der Verbraucher steigt. |

| 3. Autos | Der Preis für Benzin verdoppelt sich. |

| 4. Fitnessstudio-Mitgliedschaften | Der Preis für persönliche Fitnessgeräte steigt. |

| 5. Schuhe | Die Zahl der Schuhhersteller nimmt zu. |

| 6. Arthritis-Medikamente | Die Zahl der älteren Bürger nimmt zu. |

Antworten: 1. D-rechts 2. D-Rechts 3. D-links 4. D-rechts 5. Entlang 6. D-rechts

Abschnitt 02: Angebot

Angebot

Das Angebot zeigt die Menge, die die Produzenten bereit und in der Lage sind, zu jedem gegebenen Preis auf dem Markt anzubieten. Die Erzeuger müssen einen Preis erhalten, der die Grenzkosten der Produktion deckt. Wenn der Preis des Gutes steigt, sind die Produzenten bereit, mehr von dem Gut zu produzieren, obwohl die Grenzkosten steigen.

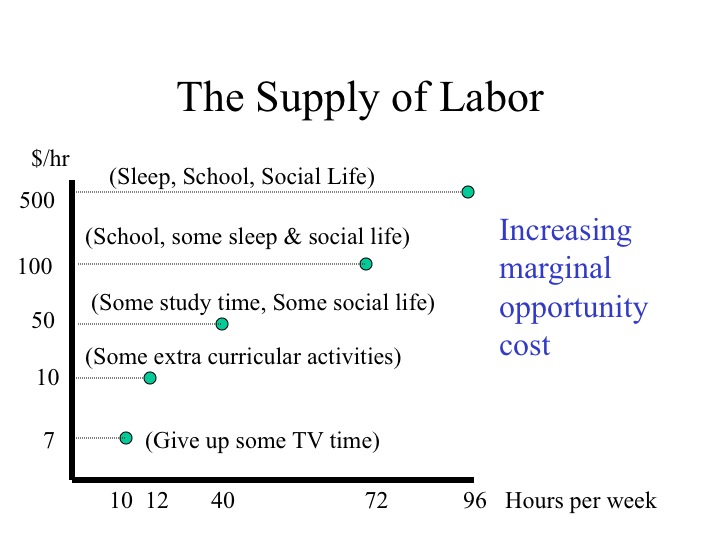

Wenn man Ihnen in diesem Semester eine Stelle als Datenerfasser anbieten würde und Sie so viele Stunden arbeiten könnten, wie Sie wollten, wie viele Stunden pro Woche würden Sie dann zum Mindestlohn arbeiten? Die Antwort auf diese Frage hängt von Ihren Opportunitätskosten ab. Was würden Sie aufgeben müssen – soziale Kontakte, Zeit zum Lernen oder einen anderen Job?

Eine Person kann bereit sein, ein paar Stunden zu einem niedrigen Lohn zu arbeiten, da der Wert dessen, was sie opfert, relativ gering ist. Wenn der Lohnsatz steigt, ist der Einzelne in der Regel bereit, mehr Stunden zu arbeiten, da der Grenznutzen größer oder gleich den Grenzkosten dessen ist, was geopfert werden muss. Irgendwann würden sich viele Studenten dafür entscheiden, die Schule für ein Semester abzubrechen, da der Grenznutzen größer ist als die Grenzkosten. Viele Stars und Prominente besuchen nie ein College oder brechen es ab, da das Einkommen, auf das sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben verzichten würden, die Steigerung ihrer Verdienstmöglichkeiten durch den Schulbesuch übersteigt.

Das Klima und die Böden in Idaho ermöglichen den Anbau einiger der besten Kartoffeln der Welt. Zu einem bestimmten Preis sind die Landwirte bereit, eine bestimmte Anzahl von Kartoffeln auf den Markt zu bringen. Da die Landwirte ihre für den Kartoffelanbau am besten geeigneten Flächen bereits genutzt haben, müssen sie auf weniger geeignete Flächen ausweichen, wenn sie mehr Kartoffeln anbauen wollen. Da diese Flächen für den Kartoffelanbau weniger geeignet sind, sind die Erträge geringer und die Kosten pro Zentner Kartoffeln höher. Wenn der Preis für Kartoffeln steigt, können die Landwirte den Anbau von mehr Kartoffeln rechtfertigen, obwohl die Grenzkosten höher sind.

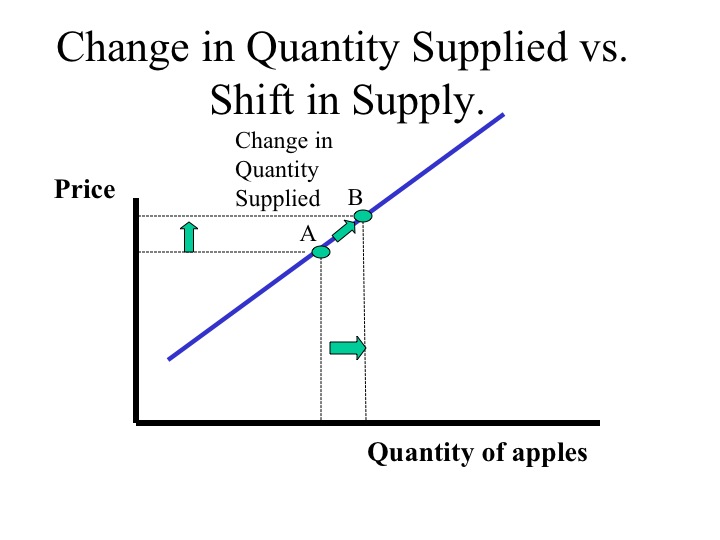

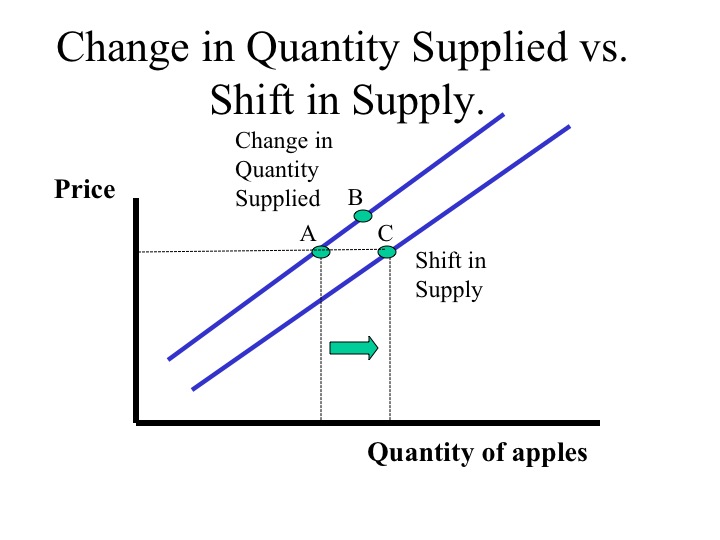

Ähnlich wie bei der Nachfragekurve bezeichnet man eine Bewegung entlang der Angebotskurve von Punkt A nach Punkt B als eine Veränderung der Angebotsmenge. Änderungen entlang der Angebotskurve werden durch eine Änderung des Preises des Gutes verursacht. Wenn der Preis der Äpfel steigt, sind die Produzenten bereit, mehr Äpfel anzubieten.

Eine Verschiebung der Angebotskurve (z. B. von A nach C) wird durch einen anderen Faktor als den Preis des Gutes verursacht und führt zu einer unterschiedlichen Angebotsmenge bei jedem Preis.

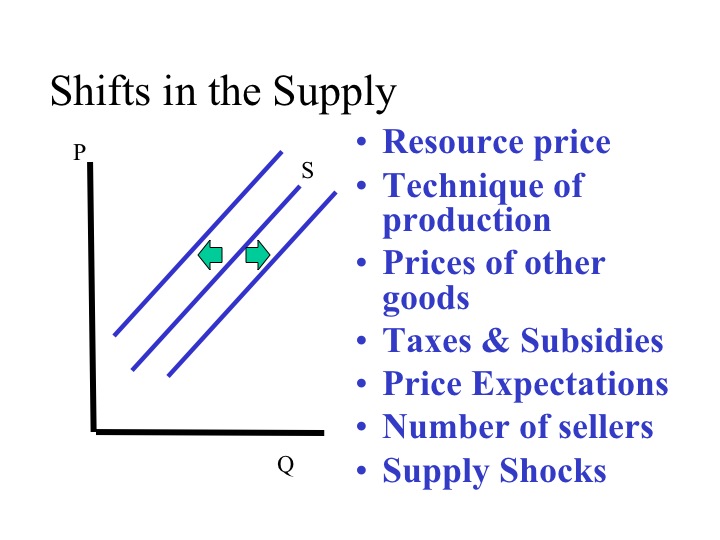

Faktoren, die die Angebotskurve verschieben

Die unten aufgeführten Faktoren verschieben die Angebotskurve entweder nach außen oder nach innen.

1. Ressourcenpreis

Wenn der Preis für Rohöl (eine Ressource oder ein Input für die Benzinproduktion) steigt, würde die gelieferte Menge an Benzin zu jedem Preis sinken, was die Angebotskurve nach links verschiebt.

2. Produktionsverfahren

Wenn eine neue Produktionsmethode oder ein neues Produktionsverfahren entwickelt wird, sinken die Kosten für die Herstellung jedes Gutes, und die Produzenten sind bereit, zu jedem Preis mehr zu liefern – die Angebotskurve verschiebt sich nach rechts.

3. die Preise anderer Güter

Wenn der Weizenpreis im Verhältnis zu den Preisen anderer Kulturen, die auf demselben Land angebaut werden könnten, wie Kartoffeln oder Mais, steigt, dann werden die Produzenten ceteris paribus mehr Weizen anbauen wollen. Durch die Erhöhung des Ressourceneinsatzes für den Weizenanbau wird das Angebot an anderen Feldfrüchten sinken. Güter, die mit ähnlichen Ressourcen produziert werden, sind in der Produktion Substitute.

Komplemente in der Produktion sind Güter, die gemeinsam produziert werden. Rinder liefern nicht nur Steaks und Hamburger, sondern auch Leder, das zur Herstellung von Gürteln und Schuhen verwendet wird. Eine Erhöhung des Preises für Steaks führt zu einer Erhöhung der Angebotsmenge an Steaks und auch zu einer Erhöhung (oder Verschiebung nach rechts) des Angebots an Leder, das ein Produktionskomplement ist.

4. Steuern & Subventionen

Steuern und Subventionen beeinflussen die Rentabilität der Produktion eines Gutes. Wenn Unternehmen mehr Steuern zahlen müssen, verschiebt sich die Angebotskurve nach links. Erhalten die Unternehmen dagegen eine Subvention für die Produktion eines Gutes, so sind sie bereit, mehr von dem Gut anzubieten, wodurch sich die Angebotskurve nach rechts verschiebt.

5. Preiserwartungen

Erwartungen über den zukünftigen Preis werden das Angebot verschieben. Wenn Verkäufer davon ausgehen, dass der Wert eines Hauses in der Zukunft sinken wird, können sie sich entscheiden, ihr Haus heute auf den Markt zu bringen, bevor der Preis fällt. Leider werden diese Erwartungen oft zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, denn wenn viele Menschen denken, dass die Werte sinken werden und ihr Haus heute auf den Markt bringen, führt der Anstieg des Angebots zu einem niedrigeren Preis.

6. Anzahl der Verkäufer

Wenn mehr Unternehmen beginnen, Motorräder herzustellen, würde das Angebot an Motorrädern steigen. Wenn ein Motorradunternehmen aufgibt, würde das Angebot an Motorrädern zurückgehen, wodurch sich die Angebotskurve nach links verschiebt.

7. Angebotsschocks

Der letzte Faktor entzieht sich oft dem Einfluss des Produzenten. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Wirbelstürme und Überschwemmungen beeinflussen sowohl die Produktion als auch die Verteilung von Gütern. Während Angebotsschocks in der Regel negativ sind, kann es auch positive Angebotsschocks geben, wenn der Regen zum idealen Zeitpunkt der Anbausaison kommt.

Verschiebungen im Angebot

Zur Erinnerung: Änderungen des Preises eines Gutes führen zu Bewegungen entlang der Angebotskurve, die als Änderungen der Angebotsmenge bezeichnet werden. Eine Änderung eines der anderen Faktoren, die wir erörtert (und oben aufgeführt) haben, verschiebt die Angebotskurve entweder nach rechts oder nach links. Die sich daraus ergebenden Bewegungen werden Angebotsänderungen genannt.

Praxis

Bestimmen Sie, wie jeder Faktor die Angebotskurve verschiebt: nach rechts, nach links oder entlang der Kurve.

| Markt | Veränderung |

| 1. Computer | Der Preis für Speicherchips sinkt. |

| 2. Flugtickets | Die Regierung führt eine neue Kerosinsteuer ein. |

| 3. Milch | Die Nachfrage nach Milch steigt. |

| 4. Häuser | Potenzielle Verkäufer erwarten, dass die Hauspreise in sechs Monaten fallen werden. |

| 5. Autos | Eine neue Motorkonstruktion senkt die Kosten für die Herstellung von Autos. |

| 6. Mais | Der Preis von Weizen (ein Ersatz in der Produktion erhöht den Preis). |

| 7. Orangen | Ein Frost in Florida vernichtet 25% der Orangenernte. |

1. S-Rechts 2. S-Links 3. Along-Greater Q 4. S-Right 5. S-Rechts 6. S-Links 7. S-Links

Abschnitt 03: Gleichgewicht

Marktgleichgewicht

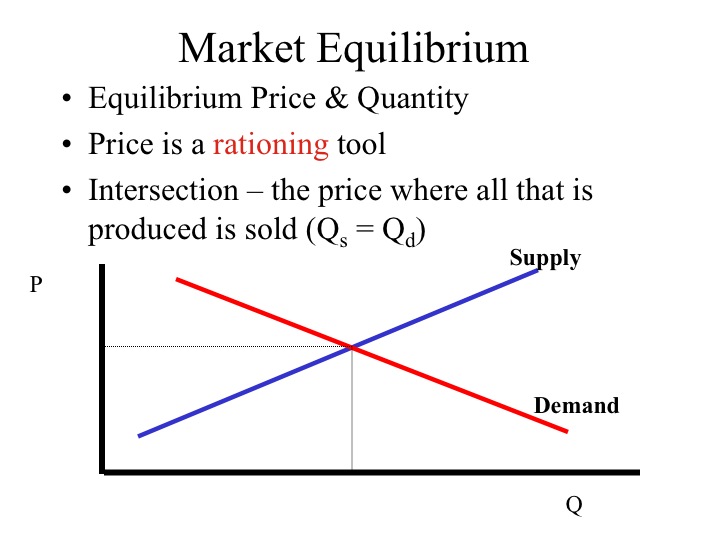

Auf einem Markt kommen diejenigen zusammen, die bereit und in der Lage sind, das Gut anzubieten, und diejenigen, die bereit und in der Lage sind, das Gut zu kaufen. Auf einem Wettbewerbsmarkt, auf dem es viele Käufer und Verkäufer gibt, dient der Preis des Gutes als Rationierungsmechanismus. Da die Nachfragekurve die nachgefragte Menge zu jedem Preis und die Angebotskurve die angebotene Menge anzeigt, ist der Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve der Punkt, an dem die angebotene Menge der nachgefragten Menge entspricht. Dies nennt man das Marktgleichgewicht.

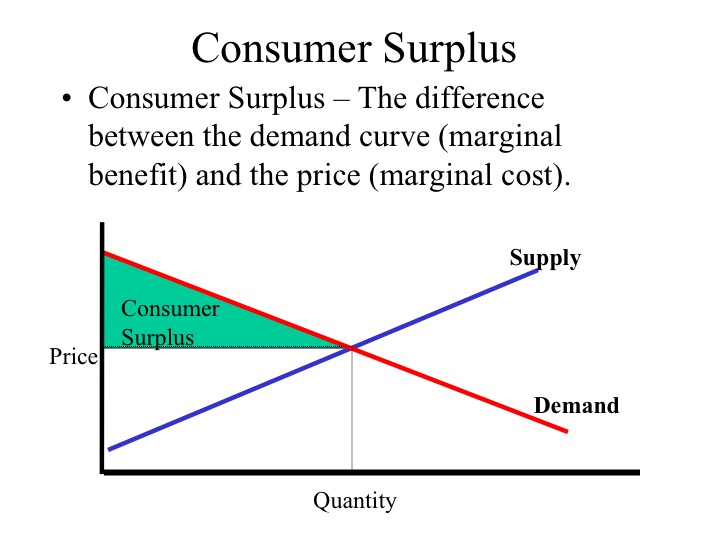

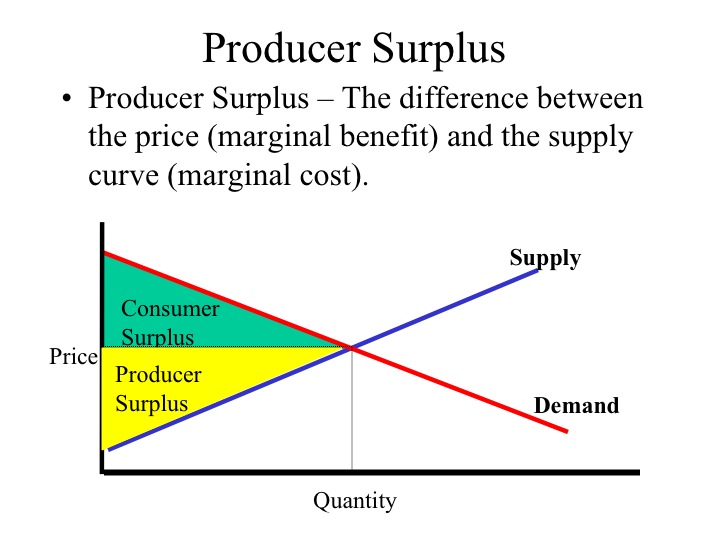

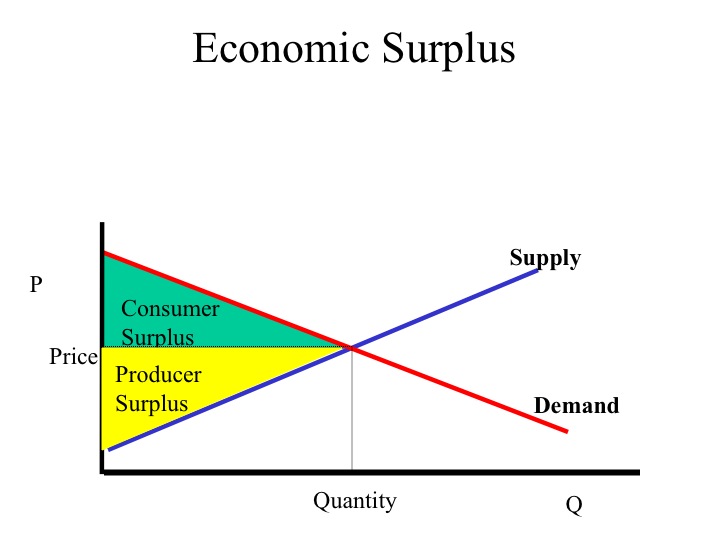

Verbraucherüberschuss und Erzeugerüberschuss

Bei der letzten gekauften Einheit ist der Preis, den der Verbraucher zahlt (seine Grenzkosten), gleich dem, was er zu zahlen bereit war (der Grenznutzen). Die zuvor gekauften Einheiten kosten weniger als das, was die Verbraucher zu zahlen bereit waren. Diese Differenz zwischen der Nachfragekurve, d. h. dem, was die Verbraucher zu zahlen bereit waren, und dem Preis, d. h. dem, was die Verbraucher zu zahlen hatten, wird als Konsumentenrente bezeichnet.

Die Grenzkosten der Produktion eines Gutes werden durch die Angebotskurve dargestellt. Der Preis, der durch den Verkauf des Gutes erzielt wird, wäre der Grenznutzen für den Produzenten, so dass die Differenz zwischen dem Preis und der Angebotskurve die Produzentenrente ist, der zusätzliche Ertrag für die Produzenten, der über das hinausgeht, was sie benötigen würden, um diese Menge an Gütern zu produzieren.

Disequilibrium

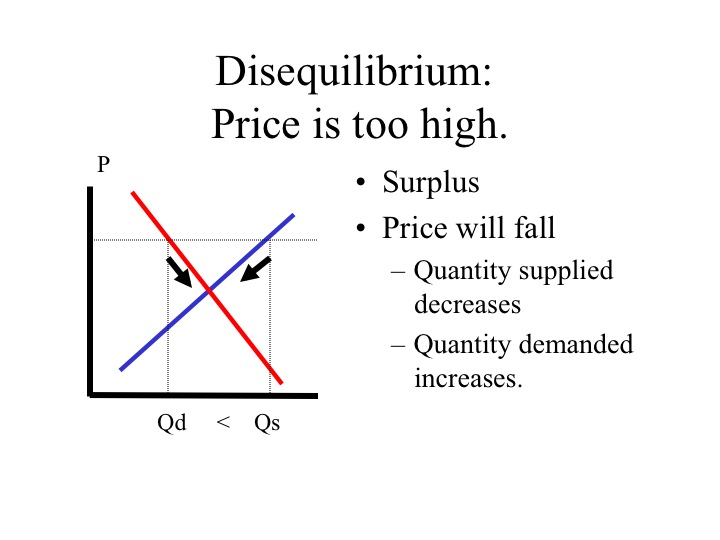

Wenn der Marktpreis oberhalb des Gleichgewichts liegt, ist die angebotene Menge größer als die nachgefragte Menge. Der daraus resultierende Überschuss auf dem Markt veranlasst die Produzenten, ihre Produktion zu drosseln und den Preis zu senken. Wenn der Preis fällt, steigt die nachgefragte Menge, da die Verbraucher bereit sind, mehr von dem Produkt zu dem niedrigeren Preis zu kaufen. Auf einem Wettbewerbsmarkt setzt sich dieser Prozess fort, bis der Markt ein Gleichgewicht erreicht. Auch wenn sich ein Markt nicht im Gleichgewicht befindet, bewegen die Kräfte auf dem Markt den Markt in Richtung Gleichgewicht.

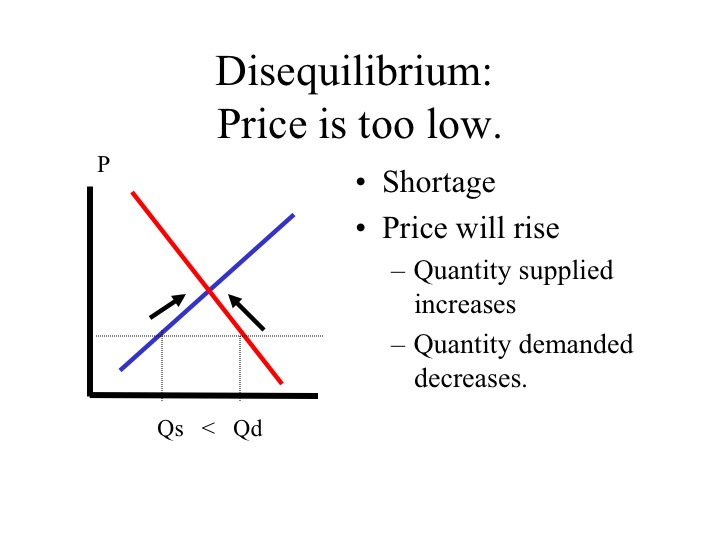

Wenn der Marktpreis zu niedrig ist, sind die Verbraucher nicht in der Lage, die von ihnen gewünschte Menge des Produkts zu diesem Preis zu kaufen. Als Folge dieser Knappheit werden die Verbraucher einen höheren Preis für das Produkt bieten. Wenn der Preis steigt, sind die Produzenten bereit, mehr von der Ware zu liefern, aber die von den Verbrauchern nachgefragte Menge wird abnehmen. Die Kräfte auf dem Markt treiben den Preis weiter nach oben, bis die angebotene Menge der nachgefragten Menge entspricht.

Veränderungen von Angebot und Nachfrage

Die Faktoren von Angebot und Nachfrage bestimmen den Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge. Wenn sich diese Faktoren verschieben, ändern sich auch der Gleichgewichtspreis und die Gleichgewichtsmenge.

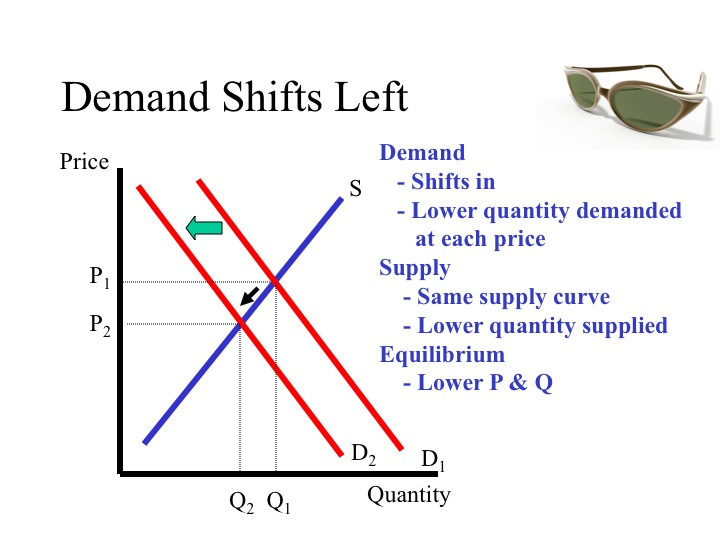

Wenn die Nachfrage sinkt, z.B. wenn ein bestimmter Sonnenbrillenstil weniger beliebt wird, d.h. wenn sich der Geschmack und die Vorlieben ändern, ist die nachgefragte Menge zu jedem Preis gesunken. Bei dem derzeitigen Preis besteht nun ein Überschuss auf dem Markt und Druck, den Preis zu senken. Das neue Gleichgewicht wird sich bei einem niedrigeren Preis und einer geringeren Menge einstellen. Es ist zu beachten, dass sich die Angebotskurve nicht verschiebt, sondern durch den Preisrückgang eine geringere Menge angeboten wird.

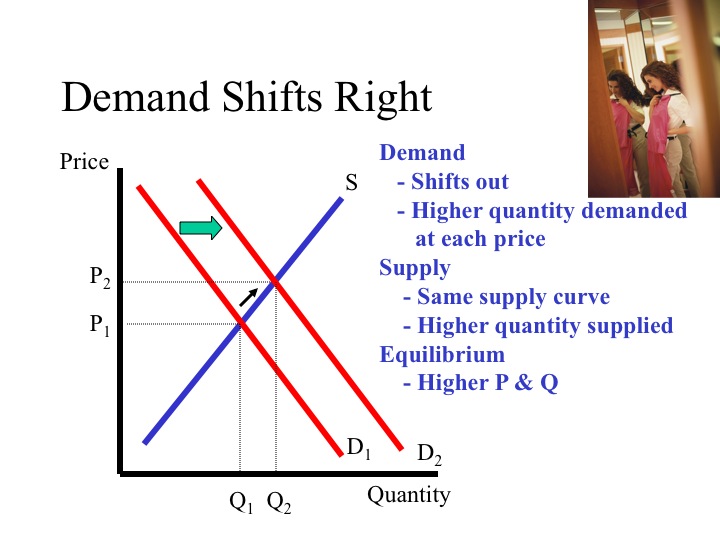

Wenn sich die Nachfragekurve nach rechts verschiebt, wird zu jedem Preis eine größere Menge nachgefragt, und die neu entstandene Knappheit zum ursprünglichen Preis wird den Markt zu einem höheren Gleichgewichtspreis und einer höheren Menge treiben. Wenn sich die Nachfragekurve verschiebt, gehen die Veränderungen des Gleichgewichtspreises und der Gleichgewichtsmenge in die gleiche Richtung, d.h. beide steigen.

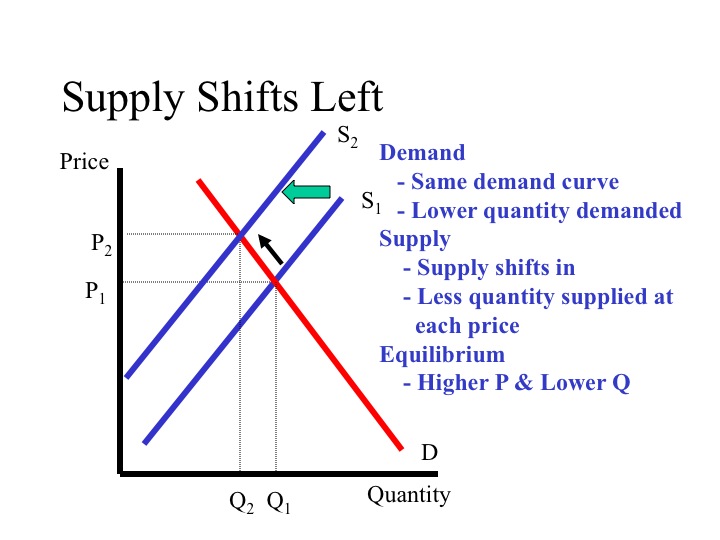

Wenn sich die Angebotskurve nach links verschiebt, z. B. aufgrund eines Preisanstiegs bei den zur Herstellung des Produkts verwendeten Ressourcen, wird zu jedem Preis eine geringere Menge angeboten. Das Ergebnis ist ein Anstieg des Marktgleichgewichtspreises, aber ein Rückgang der Marktgleichgewichtsmenge. Die Erhöhung des Preises bewirkt eine Verschiebung der Nachfragekurve hin zu einer niedrigeren Gleichgewichtsnachfragemenge.

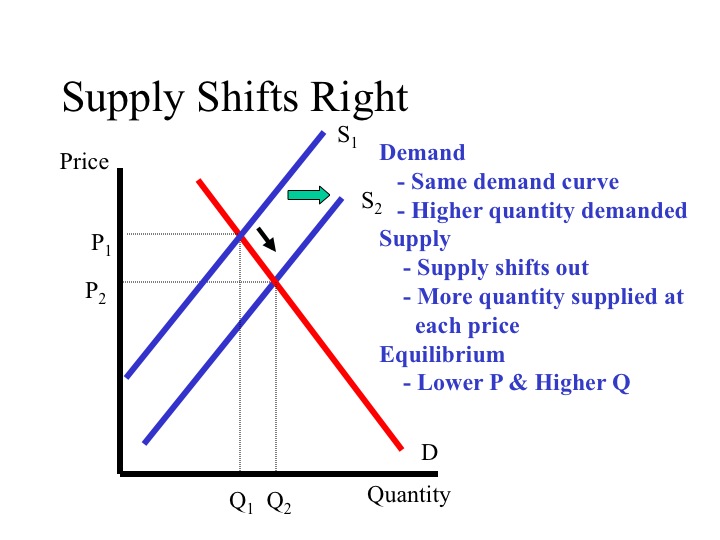

Eine Verschiebung der Angebotskurve nach rechts, z. B. durch eine neue Produktionstechnologie, führt zu einem niedrigeren Gleichgewichtspreis und einer größeren Menge. Man beachte, dass bei einer Verschiebung der Angebotskurve die Veränderung des Gleichgewichtspreises und der Menge in entgegengesetzter Richtung verläuft.

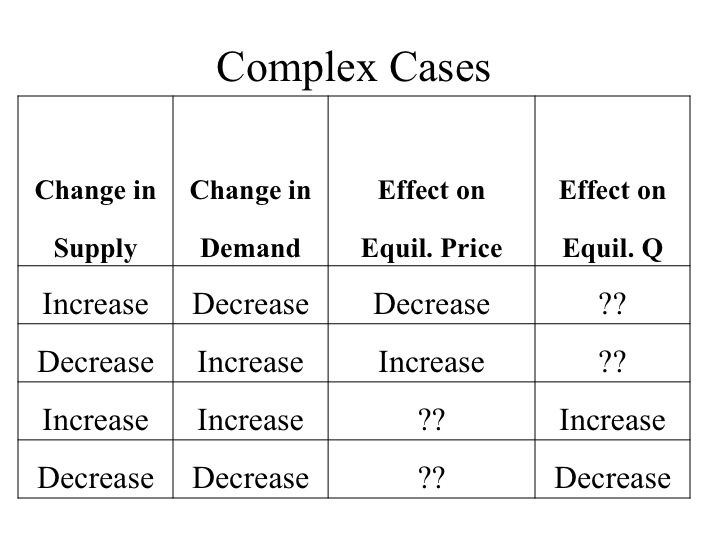

Komplexe Fälle

Wenn sich Angebot und Nachfrage gleichzeitig verändern, wird die Analyse komplexer. In solchen Fällen können wir immer noch sagen, ob eine der beiden Variablen (Gleichgewichtspreis oder -menge) steigen oder sinken wird, aber wir können möglicherweise nicht sagen, wie sich beide ändern werden. Wenn die Nachfrage- und Angebotsverschiebungen den Preis oder die Menge in entgegengesetzte Richtungen treiben, können wir ohne weitere Informationen nicht sagen, wie sich eine der beiden ändern wird.

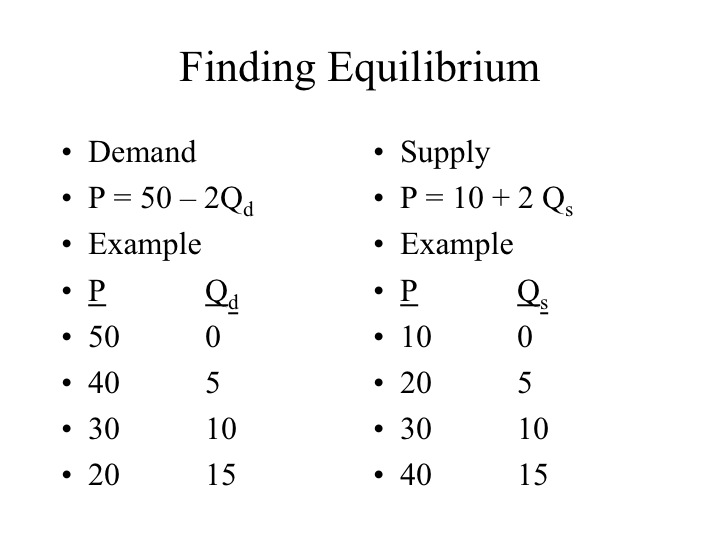

Wir können das Marktgleichgewicht durch Analyse eines Zeitplans oder einer Tabelle, durch grafische Darstellung der Daten oder algebraisch finden.

Auch ohne die Kurven grafisch darzustellen, können wir die Tabelle analysieren und sehen, dass bei einem Preis von 30 $ die nachgefragte Menge gleich der angebotenen Menge ist. Dies ist eindeutig der Gleichgewichtspunkt.

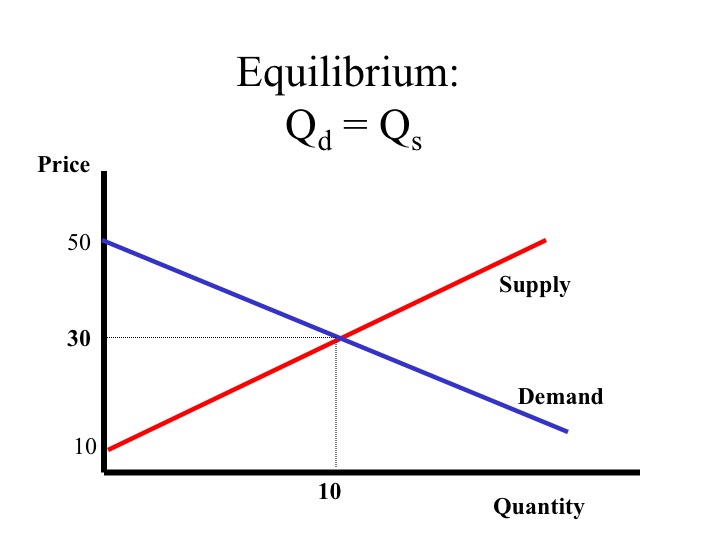

Wenn wir die Kurven grafisch darstellen, stellen wir fest, dass bei einem Preis von 30 Dollar die angebotene Menge 10 und die nachgefragte Menge 10 betragen würde, also dort, wo sich die Angebots- und die Nachfragekurve schneiden.

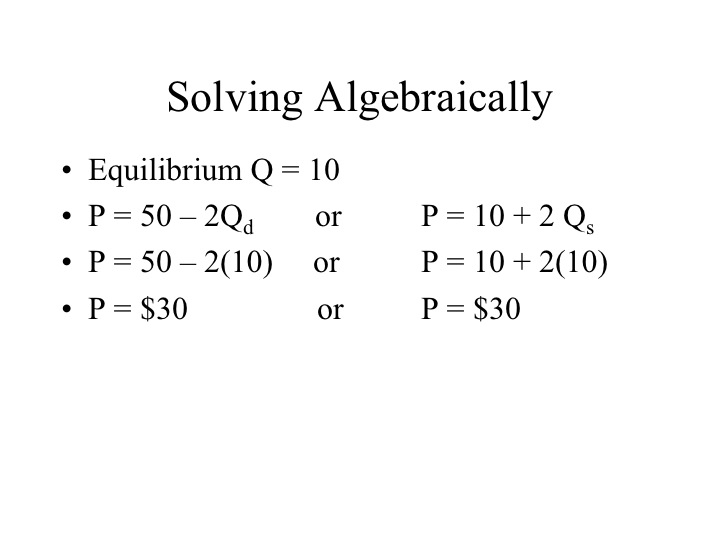

Die Daten können auch durch Gleichungen dargestellt werden.

P = 50 – 2Qd und P = 10 + 2 Qs

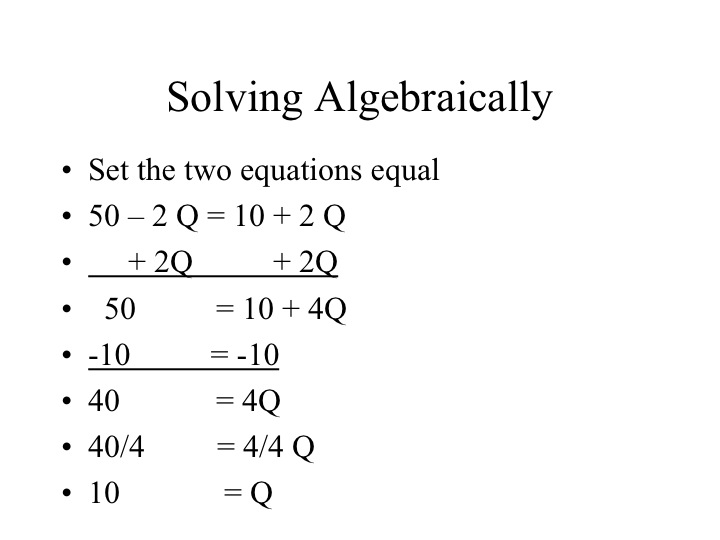

Wenn man die Gleichungen algebraisch auflöst, kann man auch den Punkt finden, an dem die angebotene Menge gleich der nachgefragten Menge ist, und den Preis, bei dem dies der Fall ist. Dazu setzen wir die beiden Gleichungen gleich und lösen sie auf. Die Schritte dazu sind im Folgenden dargestellt.

Unser erster Schritt besteht darin, die Qs zusammen zu bekommen, indem wir 2Q zu beiden Seiten addieren. Auf der linken Seite heben sich die negativen 2Q plus 2Q gegenseitig auf, und auf der rechten Seite ergeben 2 Q plus 2Q 4Q. Unser nächster Schritt besteht darin, das Q selbst zu ermitteln. Wir können von beiden Seiten 10 abziehen und erhalten 40 = 4Q. Der letzte Schritt besteht darin, beide Seiten durch 4 zu teilen, so dass wir eine Gleichgewichtsmenge von 10 erhalten.

Bei einer Gleichgewichtsmenge von 10 können wir diesen Wert entweder in die Gleichung für das Angebot oder die Nachfrage einsetzen und den Gleichgewichtspreis von 30 $ finden. Entweder grafisch oder algebraisch kommen wir auf die gleiche Antwort.

Abschnitt 04: Markteingriffe

Markteingriffe

Wenn ein Wettbewerbsmarkt frei von Eingriffen ist, werden die Marktkräfte den Preis und die Menge immer in Richtung Gleichgewicht treiben. Es gibt jedoch Zeiten, in denen der Staat das Bedürfnis verspürt, in den Markt einzugreifen und ihn daran zu hindern, ein Gleichgewicht zu erreichen. Auch wenn diese Eingriffe oft in guter Absicht erfolgen, haben sie doch oft unerwünschte Nebeneffekte. Der Markteingriff erfolgt oft in Form einer Preisunter- oder Preisobergrenze.

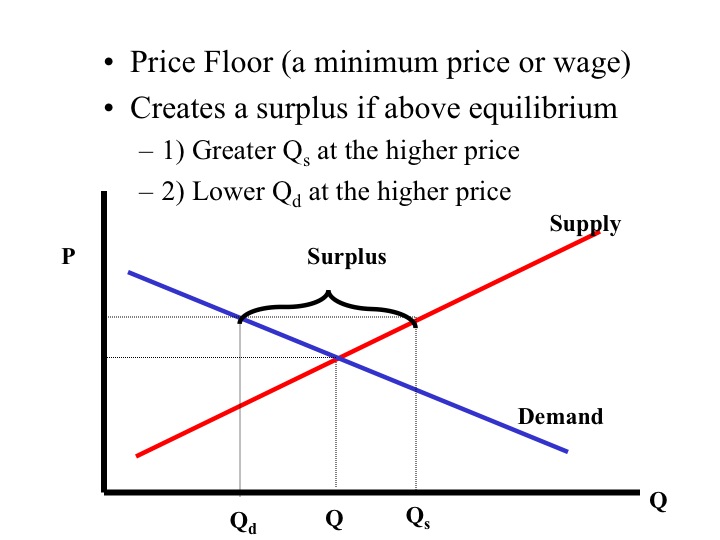

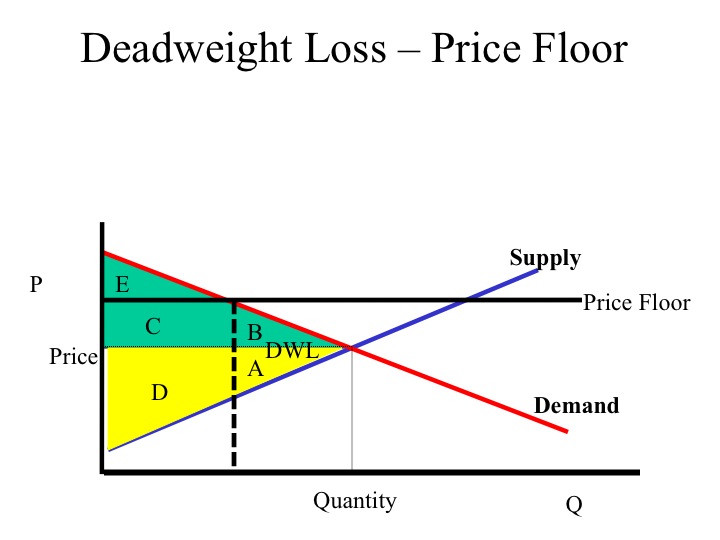

Preisuntergrenze

Eine Preisuntergrenze legt einen Mindestpreis fest, zu dem das Gut verkauft werden darf. Preisuntergrenzen sollen die Produzenten begünstigen, indem sie ihnen einen höheren Preis als das ursprüngliche Marktgleichgewicht bieten. Um wirksam zu sein, muss eine Preisuntergrenze oberhalb des Marktgleichgewichts liegen. Bei einem Preis oberhalb des Marktgleichgewichts übersteigt die angebotene Menge die nachgefragte Menge, was zu einem Überschuss auf dem Markt führt.

Die Regierung hat zum Beispiel Preisuntergrenzen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Weizen und Mais eingeführt. Bei einer Preisuntergrenze, die über dem Marktgleichgewichtspreis liegt, erhöhen die Erzeuger die Angebotsmenge des Gutes. Die Verbraucher sehen sich nun jedoch mit einem höheren Preis konfrontiert und verringern die nachgefragte Menge. Das Ergebnis der Preisuntergrenze ist ein Überschuss auf dem Markt.

Da die Produzenten nicht in der Lage sind, ihr gesamtes Produkt zu dem auferlegten Mindestpreis zu verkaufen, haben sie einen Anreiz, den Preis zu senken, können dies aber nicht. Um die Preisuntergrenze aufrechtzuerhalten, sind die Regierungen oft gezwungen, einzugreifen und das überschüssige Produkt aufzukaufen, was den Verbrauchern, die auch Steuerzahler sind, zusätzliche Kosten verursacht. So leiden die Verbraucher sowohl unter höheren Preisen als auch unter höheren Steuern für die Entsorgung des Produkts.

Die Entscheidung, in den Markt einzugreifen, ist eine normative Entscheidung der politischen Entscheidungsträger: Ist der Nutzen für diejenigen, die einen höheren Lohn erhalten, größer als die zusätzlichen Kosten für die Gesellschaft? Ist der Nutzen einer Überproduktion von Lebensmitteln größer als die zusätzlichen Kosten, die durch den Markteingriff entstehen?

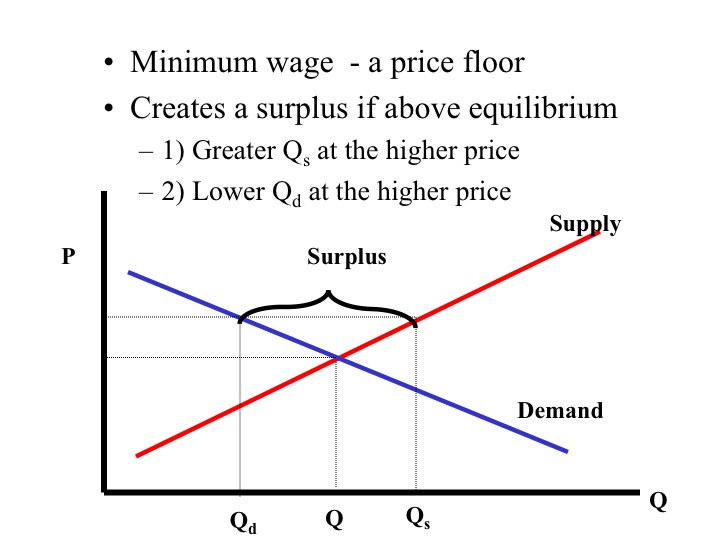

Ein weiteres Beispiel für eine Preisuntergrenze ist ein Mindestlohn. Auf dem Arbeitsmarkt bieten die Arbeitnehmer die Arbeitskraft an und die Unternehmen fragen die Arbeitskraft nach. Wenn ein Mindestlohn eingeführt wird, der über dem Marktgleichgewicht liegt, sind einige der Personen, die nicht bereit waren, zu dem ursprünglichen Marktgleichgewichtslohn zu arbeiten, nun bereit, zu dem höheren Lohn zu arbeiten, d.h. es kommt zu einem Anstieg des Arbeitsangebots. Die Unternehmen müssen ihren Arbeitnehmern nun mehr zahlen und verringern folglich die nachgefragte Menge an Arbeitskräften. Das Ergebnis ist ein Überschuss an Arbeitskräften, die zum Mindestlohn verfügbar sind. Aufgrund der staatlich verordneten Preisuntergrenze kann der Preis nicht mehr als Rationierungsinstrument dienen, und Personen, die bereit und in der Lage sind, zum oder unter dem geltenden Mindestlohn zu arbeiten, können möglicherweise keine Beschäftigung finden.

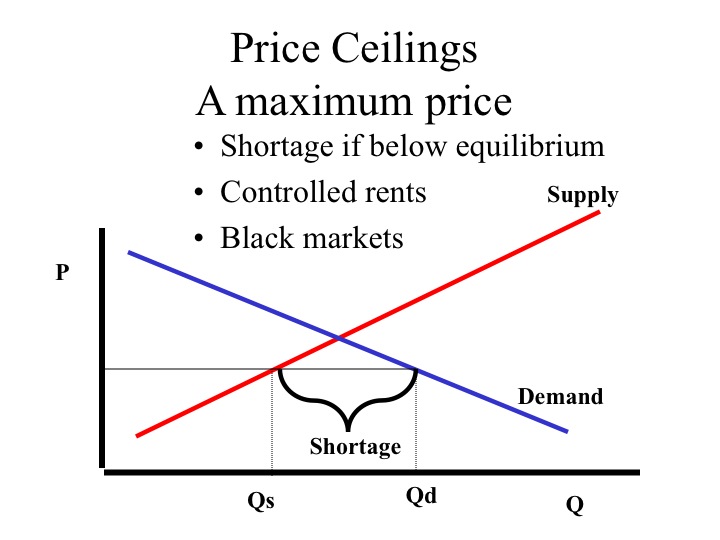

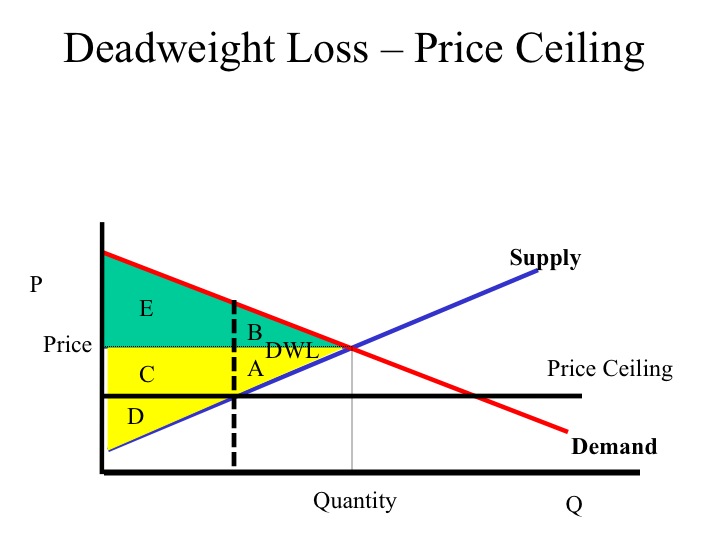

Preisobergrenzen

Preisobergrenzen sollen dem Verbraucher zugute kommen und legen einen Höchstpreis fest, zu dem das Produkt verkauft werden darf. Um wirksam zu sein, muss der Höchstpreis unterhalb des Marktgleichgewichts liegen. In einigen großen Ballungsgebieten wird der Preis, der für die Miete einer Wohnung verlangt werden kann, kontrolliert. Das Ergebnis ist, dass aufgrund des niedrigeren Preises mehr Menschen eine Wohnung mieten wollen, die Wohnungseigentümer aber nicht bereit sind, so viele Wohnungen auf dem Markt anzubieten (d. h. eine geringere Angebotsmenge). In vielen Fällen, in denen Preisobergrenzen eingeführt werden, entwickeln sich Schwarzmärkte oder illegale Märkte, die den Handel zu einem Preis oberhalb des staatlich festgelegten Höchstpreises ermöglichen.

In einem Wettbewerbsmarkt wird die ökonomische Überschussmenge, die sich aus der Summe der Konsumenten- und Produzentenrente ergibt, maximiert.

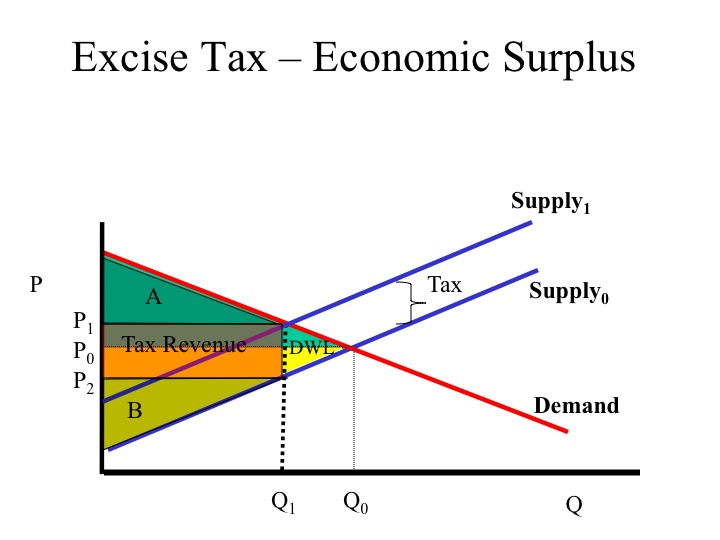

Mitnahmeverlust

Wenn eine Preisuntergrenze eingeführt wird, kommt es zu einem Verlust der ökonomischen Surplus (Bereich A und B), der als Mitnahmeverlust bekannt ist. Da die Konsumentenrente die Fläche unterhalb der Nachfragekurve und oberhalb des Preises ist, reduziert sich mit der Preisuntergrenze die Fläche der Konsumentenrente von den Flächen B, C und E auf nur noch die Fläche E. Die Produzentenrente, die unterhalb des Preises und oberhalb der Angebots- oder Grenzkostenkurve liegt, ändert sich von den Flächen A und D auf D und C.

Eine Preisobergrenze führt auch zu einem Mitnahmeeffekt in den Bereichen A und B. Der Bereich der Konsumentenrente ändert sich von den Bereichen E und B zu E und C und der Bereich der Produzentenrente wird von A, C und D auf nur noch D reduziert.

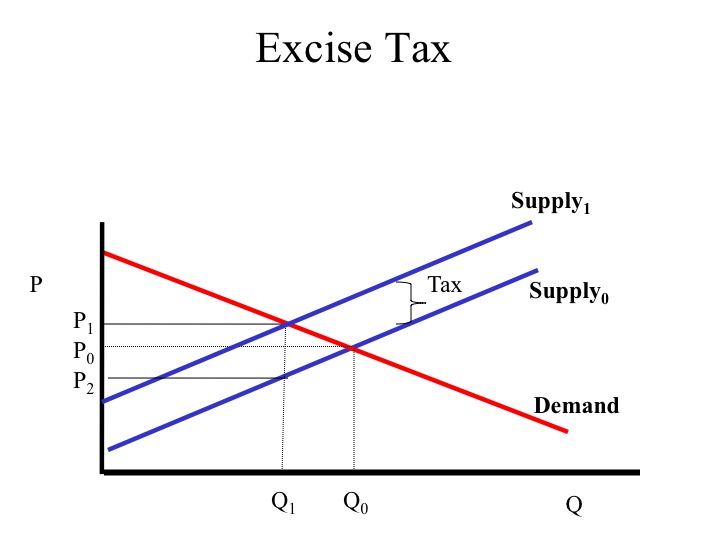

Verbrauchssteuer

Ein weiterer staatlicher Markteingriff ist die Auferlegung einer Steuer oder Subvention. Eine Verbrauchssteuer ist eine Steuer, die auf die Produktion oder den Verbrauch eines Produkts erhoben wird. Für die Verbraucher erhöht die Steuer den Preis des gekauften Gutes, wodurch sie auf der Nachfragekurve zu einer geringeren nachgefragten Menge gelangen. Der vertikale Abstand zwischen der ursprünglichen und der neuen Angebotskurve entspricht der Höhe der Steuer. Aufgrund der Steuer ist der neue Gleichgewichtspreis (P1) höher und die Gleichgewichtsmenge (Q1) niedriger. Während der Konsument nun den Preis (P1) zahlt, erhält der Produzent nur den Preis (P2) nach Zahlung der Steuer.

Durch die Steuer wird der Bereich der Konsumentenrente auf den Bereich A und der Bereich der Produzentenrente auf den Bereich B reduziert. Das Steueraufkommen ist gleich der Steuer pro Einheit multipliziert mit den verkauften Einheiten. Die Flächen der Konsumenten- und Produzentenrente, die rechts von Q1 lagen, gehen verloren und machen den Mitnahmeeffekt aus.