Section 01: Supply and Demand

オウムに「需要と供給」の用語を教えれば、経済学者ができあがります。

— Thomas Carlyle

市場は、財やサービスの買い手と売り手の間の取引をまとめ、促進させるものです。 このような市場は、ストリート・マーケットでの物々交換から、インターネットを通じて、顔を合わせたことのない世界中の個人と行われる取引まで、さまざまなものがあります。

市場は、特定の財を購入する意思と能力のある個人と、その財を供給する意思と能力のある売り手から構成されます。 市場は、財を需要する者と供給する者をまとめて、価格を決定する。

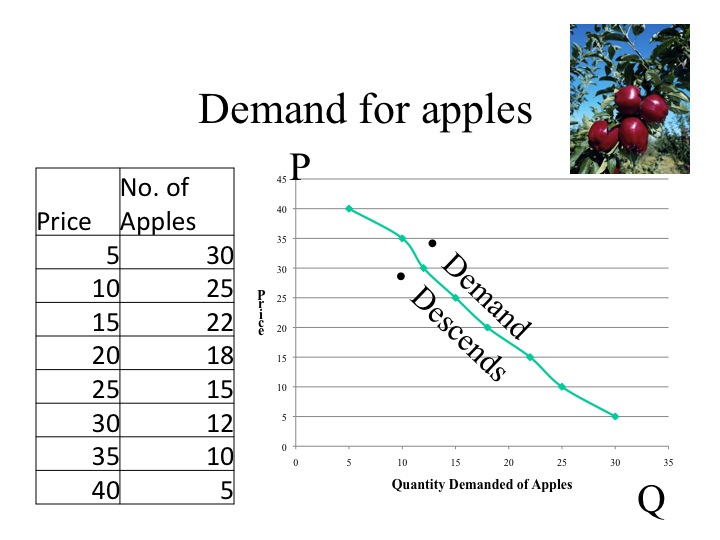

例えば、ある個人が毎月何個のリンゴを喜んで買うことができるかは、部分的にはリンゴの価格に依存する。 価格だけが変化すると仮定すると、価格が低い場合、消費者はより多くのリンゴを買う意思と能力がある。 価格が上昇すると(これも他のすべてを一定にした場合)、リンゴの需要量は減少する。 このような価格と需要量の関係を捉えたものが「需要の法則」である。 これは、財の価格と需要量の間に逆(または負)の関係があることを述べています。

Demand Curve

経済法則や理論をモデルで表現することを思い出してください。この場合、需要の法則を説明するために需要スケジュールや需要曲線を使うことができます。 需要スケジュールは、リンゴの価格と需要量の組み合わせを表形式で示したものである。 需要スケジュールを図式化したものを需要曲線と呼びます。

需要曲線をグラフ化する場合、価格は縦軸に、需要量は横軸にとります。 軸にラベルを付けるときのヒントは、Pは背の高い文字なので、縦軸になることを覚えておくとよいでしょう。 需要曲線をグラフ化するときのもう一つのヒントは、需要が下降することを覚えておくことである。

需要曲線は我々の限界利益を反映しており、したがって、ある財の追加量に対する支払い意思を反映している。 私たちが消費する各単位から得られる追加的な満足が少ないため、私たちの限界利益、または財に対する支払い意欲が、追加の単位を消費するにつれて低下することは理にかなっている。 例えば、昼食時に、あなたはピザを1枚ずつ買うことにしました。 空腹を満たすために、あなたは最初の一枚に多くのお金を払うことをいとわないでしょう。 しかし、2枚目はどうでしょう? もしかしたら、もう少し安いかもしれません。 3枚目、4枚目、5枚目……と、枚数を重ねるごとに、あなたにとっての価値観は変わっていくでしょう。 その時点で、あなたはより少ない、おそらくはるかに少ない金額を支払うことを望んでいるはずです。 需要の法則と我々のモデルは、この挙動を説明しています。

需要の法則をより正式に検証すると、需要の下降傾斜の性質の最も基本的な理由がわかります。 第1は代替効果で、財の価格が下がると、他の財の価格と比較して相対的に安価になり、したがって、需要量は価格が低いほど多くなることを述べている。 つまり、財の価格が他の財に比べて相対的に高くなると、より少ない量が要求されるようになります。 例えば、リンゴの値段が上がったり下がったりすると、リンゴはオレンジなどの他の財に比べて相対的に高くなったり低くなったりする。 したがって、リンゴの価格が低下した場合、消費者は、リンゴがオレンジなどの他の財と比較して相対的に安価であるため、より多くのリンゴを購入することになります。

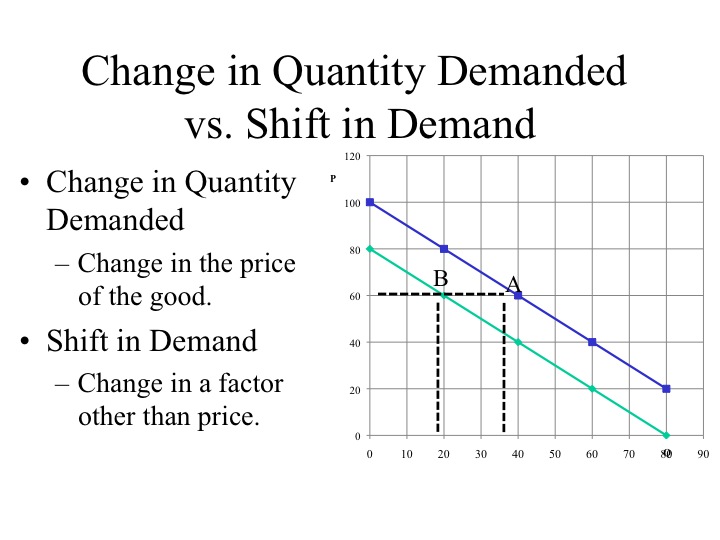

第二の要因は、財の価格が下がると、消費者は相対的に豊かになるという所得効果である。 今、彼らの所得は増えていないが、価格が下がったことによって購買力は高まっている。 同じ量を買い続ければ、いくらかお金が余る。その余ったお金の一部は、価格が下がった財に使うことができる。つまり、需要量が増えるのである。 一方、財の価格が上がれば、個人の購買力は低下し、需要量は減少する。 例えば、1個20セントのリンゴは1ドルで5個買えますが、10セントになれば、1ドルで10個買えるようになります。 これまで説明してきた価格の変化が需要曲線に沿った動きを引き起こし、需要量の変化と呼ばれます。 しかし、需要曲線の完全な移動を引き起こす価格以外の要因があり、これを需要の変化と呼びます(これらの新しい要因は、需要曲線のグラフ上の実際の配置も決定することに留意してください)。

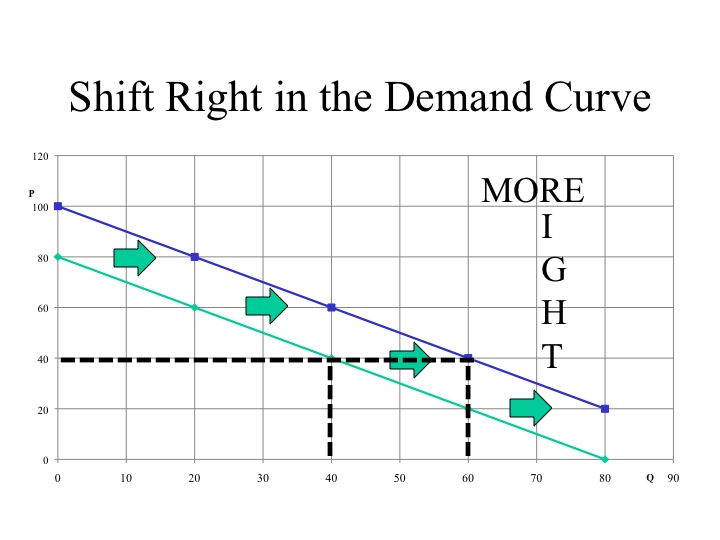

財の価格の変化が需要曲線に沿って異なる需要量に移動するのに対して、需要の変化やシフトは、それぞれの、そしてすべての価格において異なる需要量を引き起こすことになる。 需要の右方向へのシフトは、元の需要曲線と比較して、すべての価格において需要量を増加させることになる。 例えば、価格が40ドルの場合、需要量は40個から60個に増加します。 需要が増えると需要曲線が右にシフトするということを覚えておくと便利なヒントがあります。

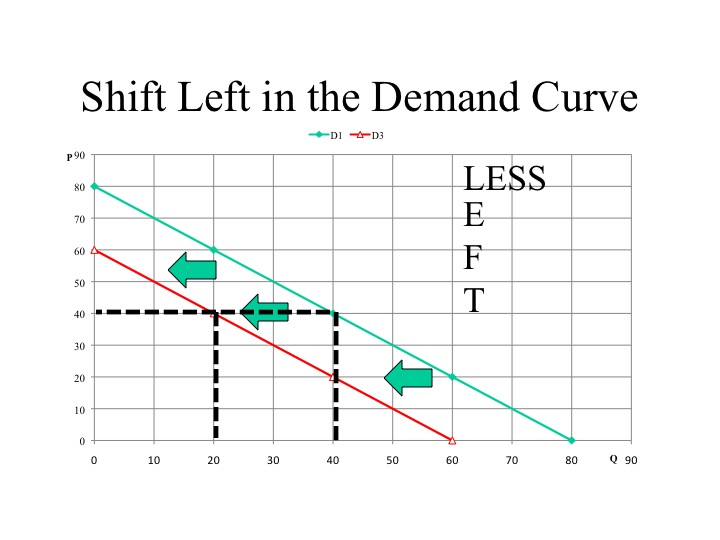

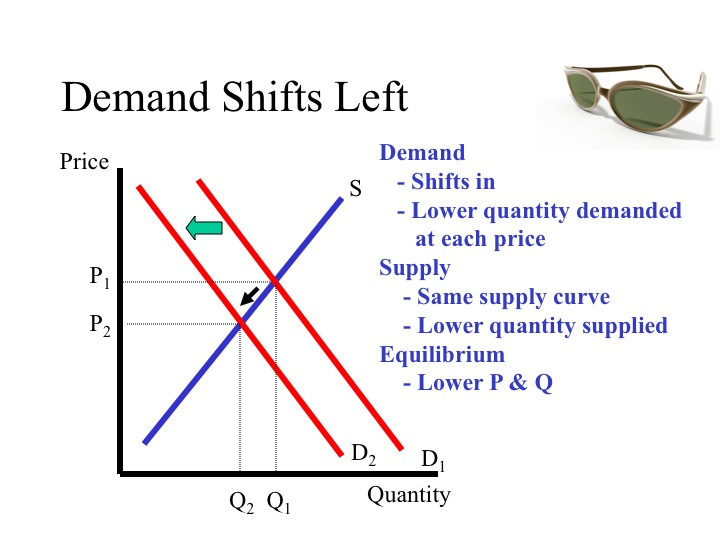

需要が左にシフトすると、価格40ドルで需要量は20ユニットに減少する。

需要の要因

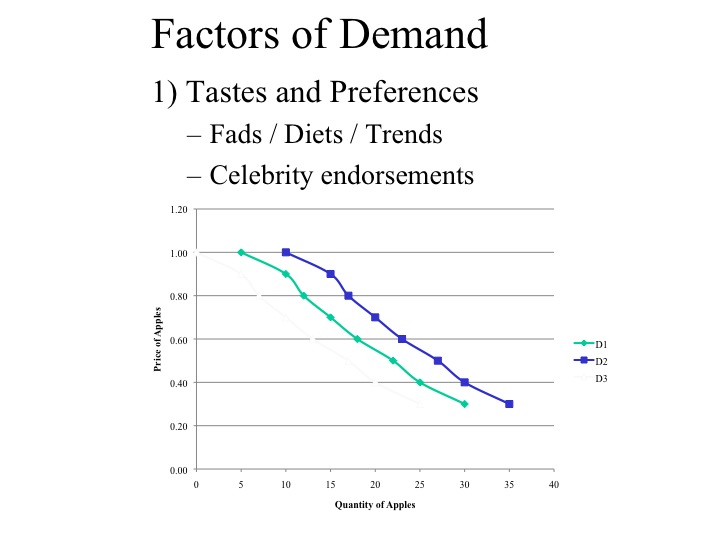

嗜好の変化は、需要曲線を右または左にシフトさせるだろう。 たとえば、新しい研究で、リンゴを食べると寿命が延び、病気が減ることがわかったとしたら、どの価格でもより多くのリンゴが購入され、需要曲線が右へシフトすることになります。 企業は何十億ドルもの広告費をかけて、個人の嗜好を変えようとする。 有名人やスポーツ選手は、製品の需要を高めるために、製品を推奨するために雇われることがよくあります。 需要の左シフトは、その商品の嗜好に悪影響を与える要因によって引き起こされる。 例えば、リンゴに使われている農薬が健康に悪影響を及ぼすことが明らかになった場合などです。

財の需要を決定するもう一つの要因は、関連財の価格である。 これらは、代替品と補完品の2つに分けることができる。 代用品とは、財の代わりとなるものである。 リンゴを買う代わりに、オレンジを買うことができる。 オレンジの価格が上がれば、消費者は価格の高いオレンジから代替財と考えられるリンゴに消費を移すので、リンゴの需要が増加すると考えられる。 一方、補完財とは、キャラメルとリンゴのように、一緒に消費される財のことである。 ある財の価格が上昇すれば、その財の需要量は減少し、その財の補完財に対する需要も減少する。 例えば、ホットドッグの価格が上昇すると、ホットドッグの購入量が減り、その結果、ホットドッグの補完物であるホットドッグバンズの需要も減少する。

需要は、特定の価格で財を購入する意思と能力を持つ人々で構成されていることを忘れてはならない。 所得は支払い意思と支払い能力の両方に影響を与える。 所得が増加すると、その人の財を購入する能力は増加するが、その人は必ずしも多くを望まないかもしれない。 所得が増加するにつれて財の需要が増加する場合、その財は正常な財であるとみなされる。 所得が増えれば、車もテレビも船も欲しくなる。 所得が下がると、これらの財の需要も少なくなる。 劣等財は、所得と逆の関係にある。 所得が上がると、これらの財をより少なく要求し、所得が下がると、これらの財をより多く要求する。 普通か劣等かは個人の好みによるが、一般に、トップラーメンやマック、古着などは劣等財に該当する。 これには将来の物価や収入に対する期待も含まれる。 学期末に卒業する個人が、高収入の仕事に就いたばかりで、将来の収入が増えることを期待して、今日、より多く消費する可能性がある。 特に、その就職先が当初予想していたよりも高収入であった場合、その傾向は顕著である。 来週、リンゴの値段が上がると予想している人は、価格がまだ低いうちに今日、より多くのリンゴを買うだろう。 競争市場は多くの買い手と多くの売り手で構成される。 したがって、生産者は一個人の需要には特に関心がなく、むしろその市場のすべての買い手の需要をまとめて考える。 買い手の数が増えたり減ったりすると、財の需要も変化します。

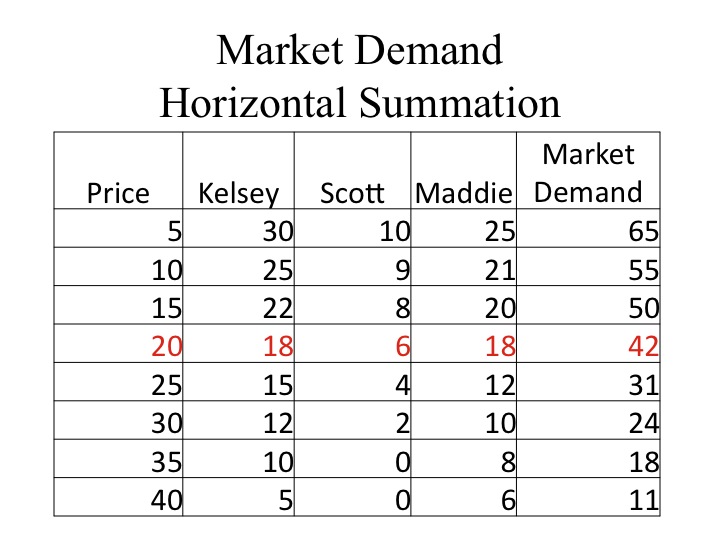

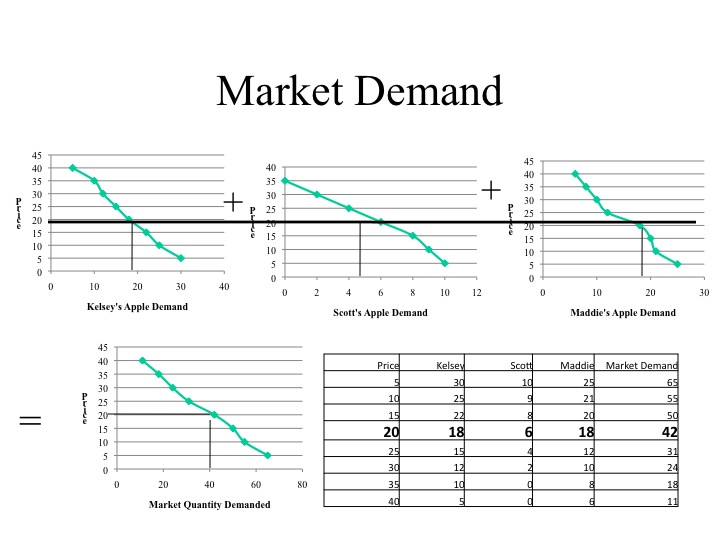

市場の需要は、個々の需要の水平方向の総和によって決定される。 例えば、リンゴ1個20セントで、ケルシーは18個、スコットは6個、マディーは18個買うので、20セントでの市場の需要量はリンゴ42個に等しくなる。

市場の需要をグラフで求める場合、価格を選択し、その価格での各個人の需要量を求めます。 需要曲線全体を決定するには、別の価格を選択し、そのプロセスを繰り返します。

Demand vs. Quantity Demanded

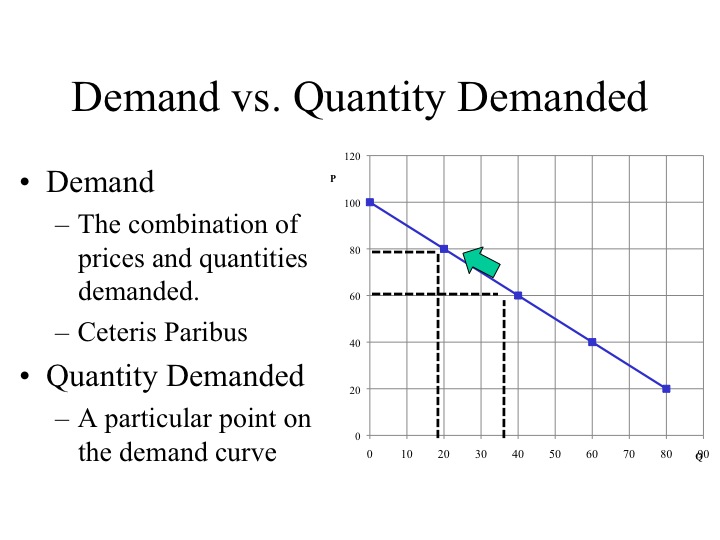

この時点で、需要の変化と需要量の変化には重要な違いがあることを再度強調することが重要である。 価格と需要量の様々な組み合わせを示す曲線全体が需要曲線を表している。 したがって、財の価格の変化は、曲線をシフトさせる(あるいは需要を変化させる)のではなく、需要曲線に沿って異なる需要量への移動を引き起こすのである。 もし価格が元の価格に戻れば、元の需要量に戻ることになる。

価格がもともと60ドルであれば、需要量は40個となる。 その商品の価格が80ドルに上昇すると、需要量は20個に減少する。 これは需要曲線に沿った新しい需要量への移動である。 もし価格が60ドルに戻れば、需要量も40個に戻ることに注意してください。

需要のシフトや変化は、各価格で異なる需要量があるときに起こります。 60ドルでは、もともと40個を要求していました。 各価格で要求される量が少なければ、需要曲線は左にシフトしている。 今、60ドルでは、20個しか需要がありません。 需要のシフトは、財の価格以外の要因によって引き起こされ、議論されているように、以下のような変化が含まれます。 1) 嗜好、2) 関連商品の価格、3) 所得、4) 将来への期待、5) 市場規模。

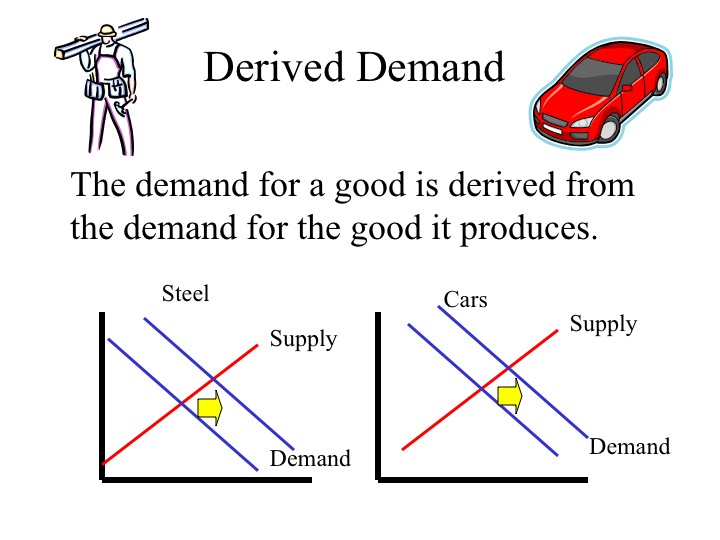

入力や資源に対する需要は、その資源を使用する財やサービスに対する需要から導かれます。 我々は鉄鋼それ自体に価値を見出すわけではありませんが、自動車を需要しているので、間接的に鉄鋼を需要していることになります。 もし自動車の需要が増えれば、その自動車を作るための鉄の需要も増えることになります。

実践

次のそれぞれがどのように需要を変えるか(右シフト、左シフト、沿って移動)特定しなさい

| 市場 | 商品 |

| 1. オレンジ | 1日6個食べるダイエットが流行する。 |

| 2. 車 | 消費者の所得が上がる。 |

| 3. 車 | ガソリンの値段が2倍になる。 |

| 4. ジムの会員権 | 個人用運動器具の値段が上がる。 |

| 5. 靴 | 靴メーカーの数が増える |

| 6. 関節炎の薬 | 高齢者の数が増える |

答えは、以下の通り。 1. D右 2. D-right(右) 3. D-左 4. D-右 5. 沿面 6. D-right

第02節:供給

供給

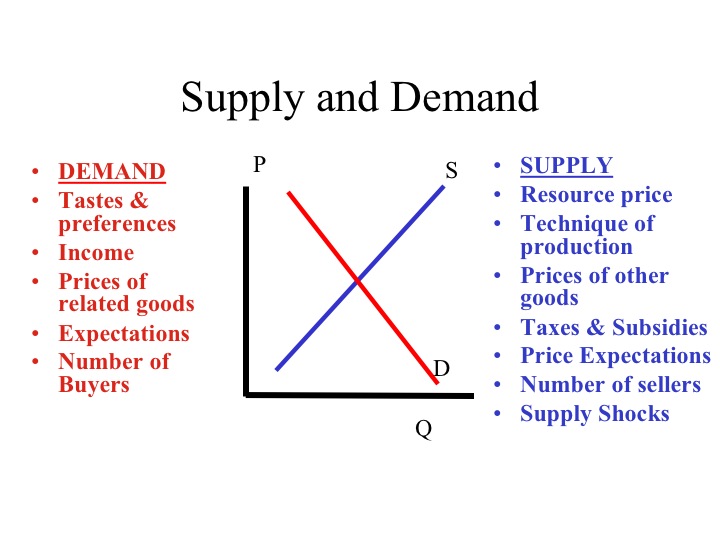

供給は、生産者が与えられた各価格で市場に供給する意思と能力がある量を示している。 生産者は生産の限界費用をカバーする価格を受け取らなければならない。 財の価格が上昇すると、限界費用が増加しても、生産者はより多くの財を生産することを望むようになる。

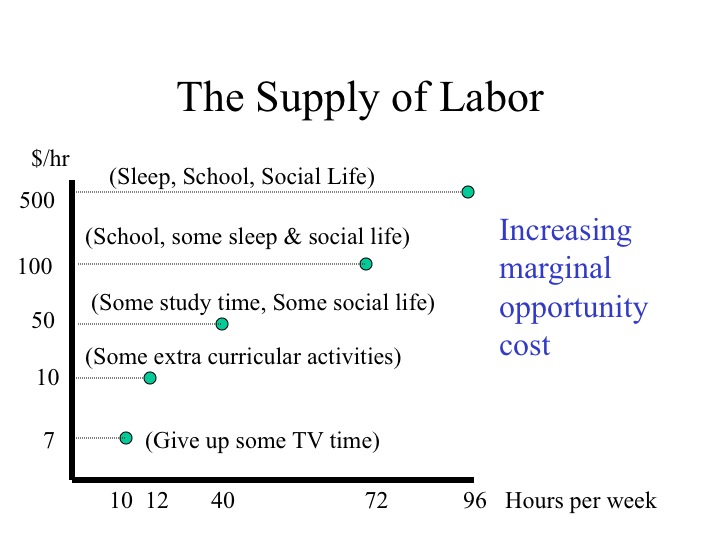

今学期、データ入力の仕事があり、好きなだけ働けるとしたら、最低賃金で週に何時間働くか? この答えは、あなたの機会費用に基づくものです。 社会的な時間、勉強の時間、あるいは別の仕事など、何をあきらめなければならないでしょうか。

個人が犠牲にしているものの価値が比較的低いので、低い賃金で数時間働いても構わないかもしれません。 賃金率が上昇すると、限界便益が犠牲にしなければならないものの限界費用より大きくなるか等しくなるので、個人は通常より多くの時間働くことを望むようになる。 限界便益が限界費用より大きいので、ある時点で、多くの学生はその学期の学校を中退することを選択するだろう。 多くのスターや有名人が大学に通わず、中退するのは、彼らがその時点で見送ることになる収入が、学校に通うことによる潜在的な収入の増加を上回っているからです。

アイダホの気候と土壌は、世界でも最高のジャガイモを栽培することを可能にしています。 ある価格で、農家は一定数のジャガイモを市場に供給することを希望しています。 農家はすでにジャガイモ生産に最適な土地を使っているので、より多くのジャガイモを栽培したい場合は、ジャガイモ生産にあまり適していない土地を使わなければならない。 この土地はジャガイモの生産に適していないため、収量は少なく、ジャガイモ100重量あたりのコストは高くなります。 ジャガイモの価格が上昇すると、農家は限界費用が大きくなっても、より多くのジャガイモを栽培することを正当化できるようになります。

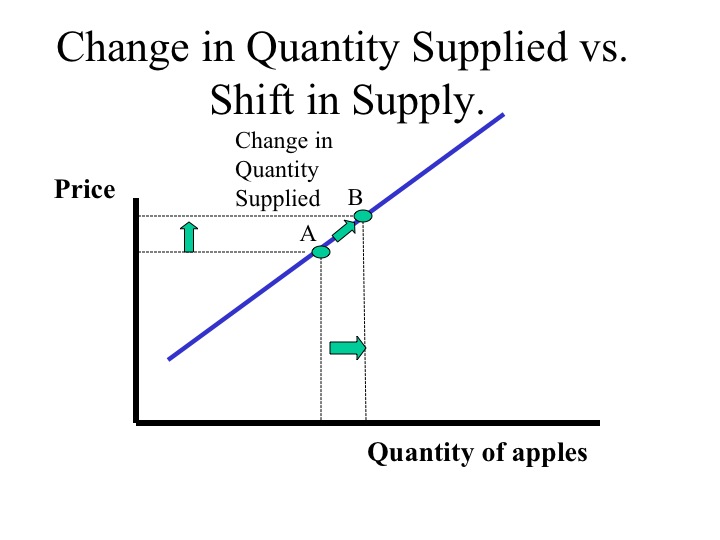

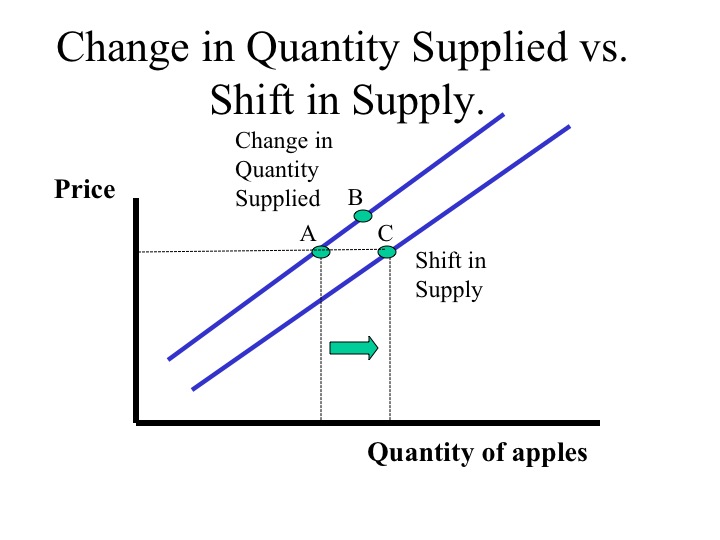

需要曲線と同様に、供給曲線に沿って点Aから点Bへ移動することを供給量の変化という。 供給曲線に沿った変化は、財の価格の変化により生じる。 リンゴの価格が上昇すると、生産者はより多くのリンゴを供給することを望むようになる。

供給曲線の変化(例えばAからCへの変化)は財の価格以外の要因によって起こり、各価格で供給される数量が異なる結果となる。

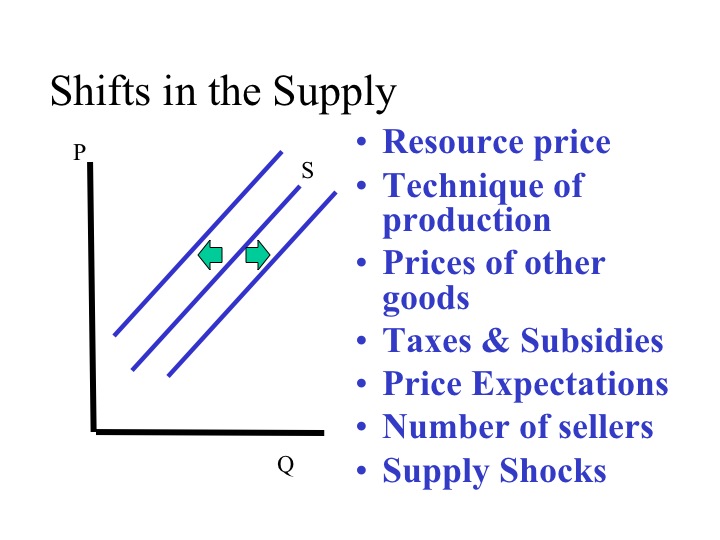

供給曲線をシフトさせる要因

以下に示す要因は、供給曲線を外にも内にもシフトさせる。

1. 資源価格

ガソリン生産への投入資源である原油価格が上昇すると、各価格におけるガソリンの供給量は減少し、供給曲線は左にシフトする。

2.生産技術

新しい生産方法や技術が開発されれば、各財産の生産コストは低下し、生産者は各価格でより多く供給しようとする-供給曲線は右へシフトする。

3.他の財の価格

小麦の価格が、ジャガイモやトウモロコシなど同じ土地で栽培できる他の作物の価格と比較して上昇すれば、生産者は、セテリス・パリブスに、より小麦を栽培しようと思うようになる。 小麦の栽培に割く資源を増やすことで、他の作物の供給は減少する。 類似の資源を使って生産される財は、生産において代替物である。

生産における補完物とは、共同で生産される財のことである。 肉牛はステーキやハンバーガーだけでなく、ベルトや靴の材料となる革も提供する。 ステーキの価格が上昇すると、ステーキの供給量が増加し、生産における補完物である革の供給量も増加(または右シフト)することになる。

4.税金&補助金

税金や補助金は、財の生産の収益性に影響を与える。 企業がより多くの税金を支払わなければならない場合、供給曲線は左側にシフトする。 一方、企業が財の生産に対して補助金を受けた場合、企業はその財をより多く供給することを望むようになり、供給曲線は右側にシフトする。

5. 価格への期待

将来の価格への期待が供給をシフトさせる。 売り手が将来的に住宅価値が下がると予想すれば、価格が下がる前に今日市場に家を出すことを選択するかもしれない。 残念ながら、こうした期待はしばしば自己成就的予言となります。価値が下がると考えて今日市場に家を出す人が多ければ、供給が増えることで価格が下がるからです。

6.売り手の数

より多くの企業がオートバイを作り始めれば、オートバイの供給は増加する。 二輪車の会社が倒産すれば、二輪車の供給は減少し、供給曲線は左へシフトする。

7.供給ショック

最後の要因は、しばしば生産者の手に負えなくなることである。 地震、ハリケーン、洪水などの自然災害は、財の生産と流通の両方に影響を与える。 供給ショックは通常ネガティブなものだが、成長期の理想的な時期に雨が降ることで、有益な供給ショックが発生する場合もある。

供給の変化

要約すると、財の価格が変化すると、供給量の変化と呼ばれる供給曲線に沿った動きが生じます。 我々が議論した(そして上に挙げた)他の要因のいずれかが変化すると、供給曲線は右または左にシフトします。 8104>

練習

各要因が供給曲線を右、左、または沿って移動させるかを確認する。

| 市場 | 変化 |

| 1. コンピュータ | メモリチップの価格が下がる。 |

| 2. 航空券 | 政府は新しいジェット燃料税を課す。 | 3. 牛乳 | 牛乳の需要が増加 |

| 4. 住宅 | 売り手は半年後に住宅価格の下落を予想 |

| 5. 自動車 | 新しい設計のエンジンが自動車の生産コストを下げる。 |

| 6. トウモロコシ | 小麦の価格(生産の代替品が価格を上げる) |

| 7. オレンジ | フロリダでの凍結でオレンジ収穫量の25%が枯れる |

1.Oranges 1.Oranges 2.The Oranges 3.Car 4.Car 5.Cars6.Car 7.Car

Section 03: Equilibrium

Market Equilibrium

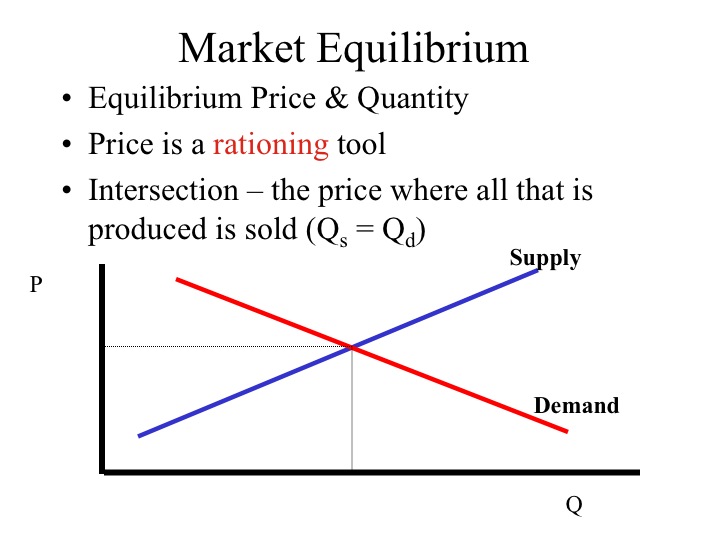

市場には、財を供給する意思と能力を持つ者と、財を購入する意思と能力を持つ者が集まっている。 買い手と売り手が多数存在する競争市場では、財の価格が配給の役割を果たす。 需要曲線は各価格における需要量を示し、供給曲線は供給量を示すので、供給曲線と需要曲線が交差する点は、供給量と需要量が等しくなる点である。 これを市場均衡と呼ぶ。

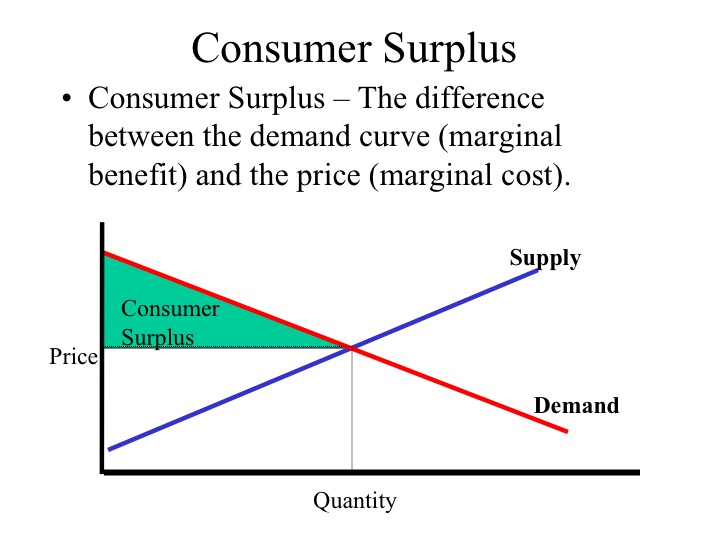

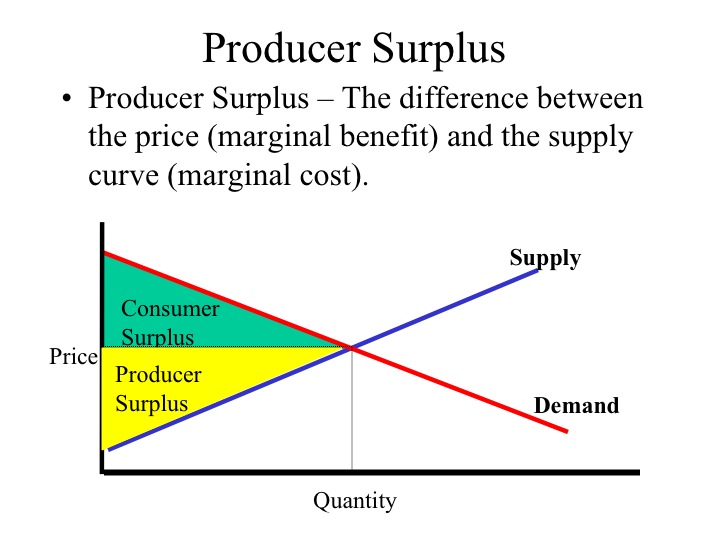

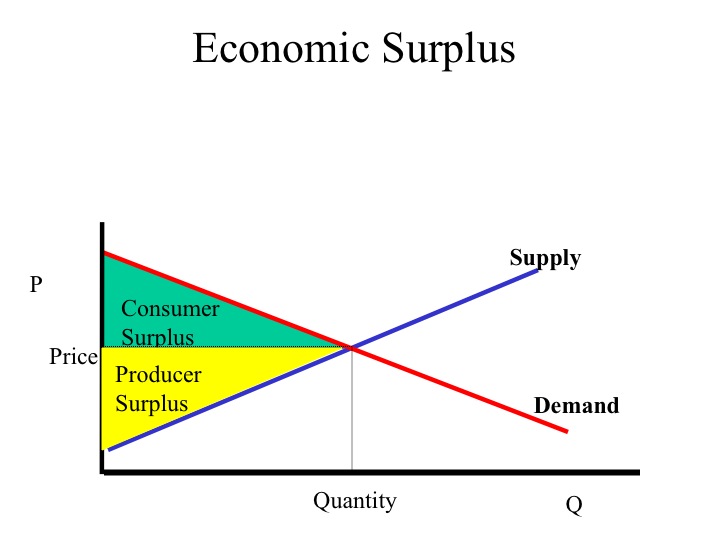

消費者余剰と生産者余剰

最後に購入したユニットで、消費者が支払う価格(限界費用)は、彼らが支払うことを望んでいた金額(限界利益)と等しくなる。 前に購入したユニットは、実際には消費者が支払うことを望んでいた金額よりも低いコストである。 この需要曲線、すなわち消費者が支払うことを望んでいた金額と価格、すなわち消費者が支払わなければならなかった金額との差は、消費者余剰として知られている。

ある財を生産する限界費用は供給曲線で表される。 財の販売によって受け取る価格は、生産者にとっての限界利益となるので、価格と供給曲線の差が生産者余剰、つまり、その量の財を生産するために必要な量以上の生産者への追加的な見返りである。

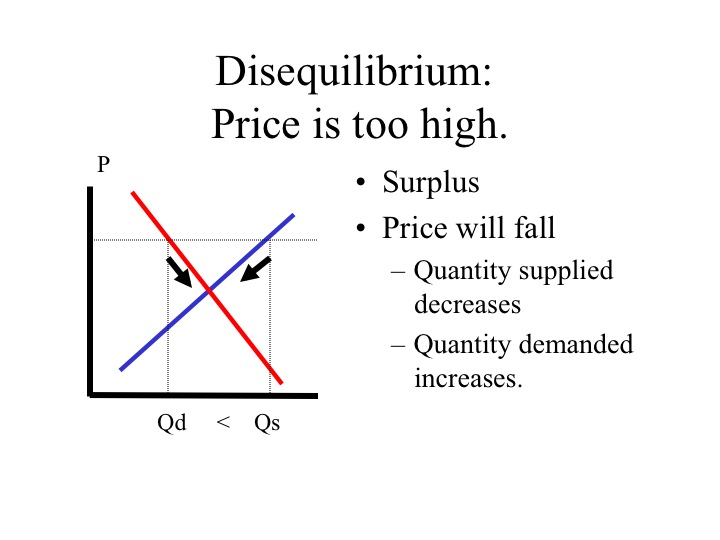

不均衡

市場価格が均衡を上回ると、供給量は需要量より多くなる。 その結果、市場に余剰が生じると、生産者は生産を減らし、価格を下げることになる。 価格が下がると、消費者は安くなった製品をより多く買いたいと思うので、需要量は増加する。 競争市場では、このプロセスは市場が均衡に達するまで続く。 市場が均衡していなくても、市場に存在する力は市場を均衡に向かわせる。

市場価格が低すぎる場合、消費者はその価格で望む量の製品を購入することができない。 この不足の結果、消費者はその製品に対してより高い価格を提示することになる。 価格が上昇すると、生産者はより多くの財を供給しようとするが、消費者の需要量は減少する。 市場の力は、供給される量が需要量に等しくなるまで、価格を上げ続ける。

需要と供給の変化

需要と供給の要因が、均衡価格と数量を決定する。 これらの要因がシフトすると、均衡価格と数量も変化します。

需要が減少した場合、たとえば特定のスタイルのサングラスがあまり人気がなくなる、つまり趣味や好みが変化した場合、各価格での需要量は減少しています。 現在の価格では市場に余剰が生じ、価格下落の圧力がかかります。 新しい均衡は、より低い価格とより低い数量になります。 供給曲線は変化しませんが、価格の低下により供給される量が減少することに注意してください。

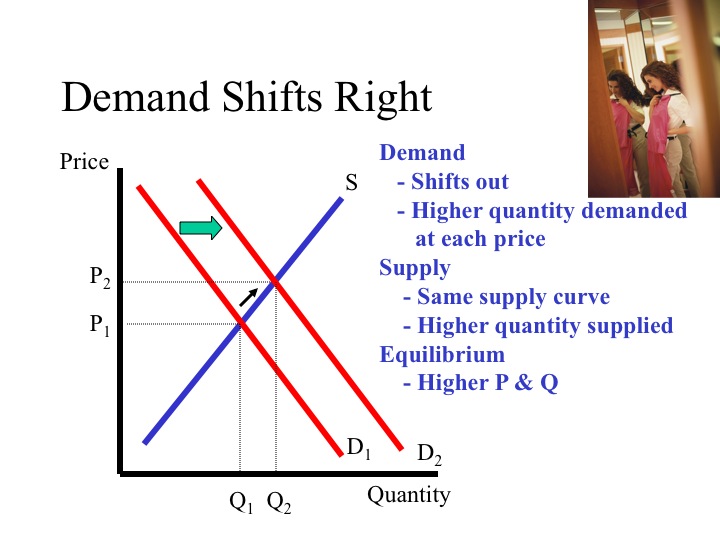

需要曲線が右にシフトすると、各価格でより多くの需要量があり、元の価格で新たに生じた不足は、市場をより高い均衡価格と数量に向かわせる。 需要曲線がシフトすると、均衡価格と数量の変化は同じ方向、つまり両方が上昇することになる。

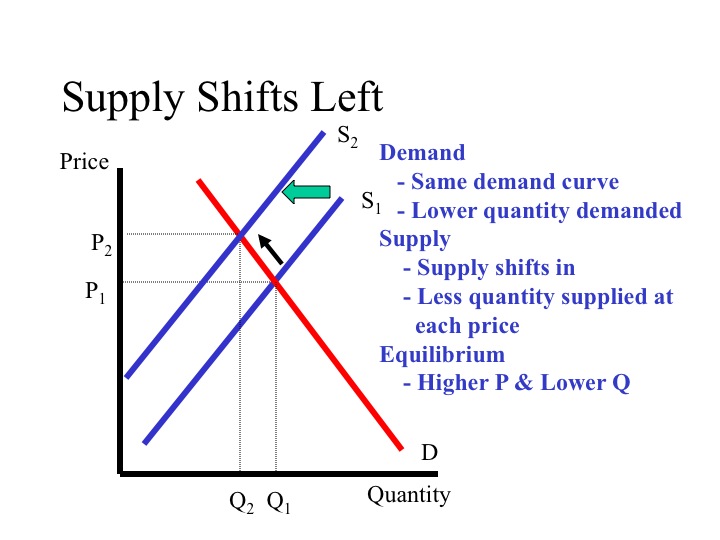

供給曲線が左にシフトした場合、たとえば製品を作るために使う資源の価格が上昇すると、各価格で供給される量が少なくなる。 その結果、市場均衡価格は上昇するが、市場均衡数量は減少する。 価格の上昇は、需要曲線に沿って、より低い平衡需要量への移動を引き起こす。

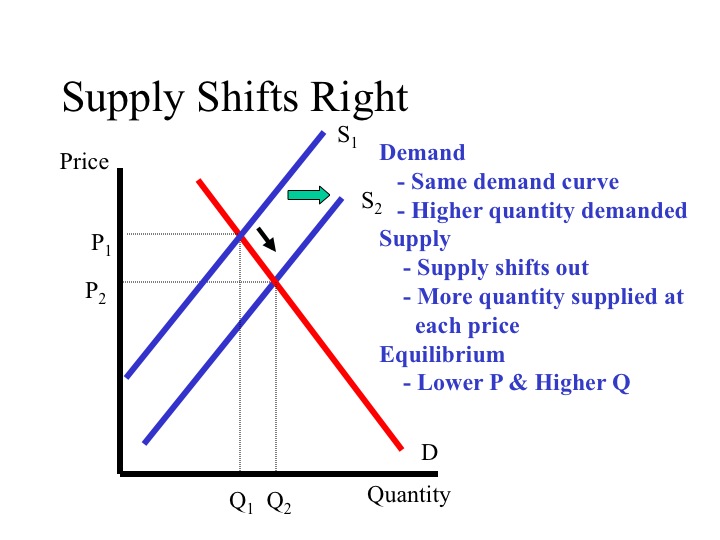

新しい生産技術による供給曲線の右方向への移動は、均衡価格の低下と数量の増加をもたらす。 供給曲線がシフトすると、均衡価格と量の変化は反対方向になることに注意。

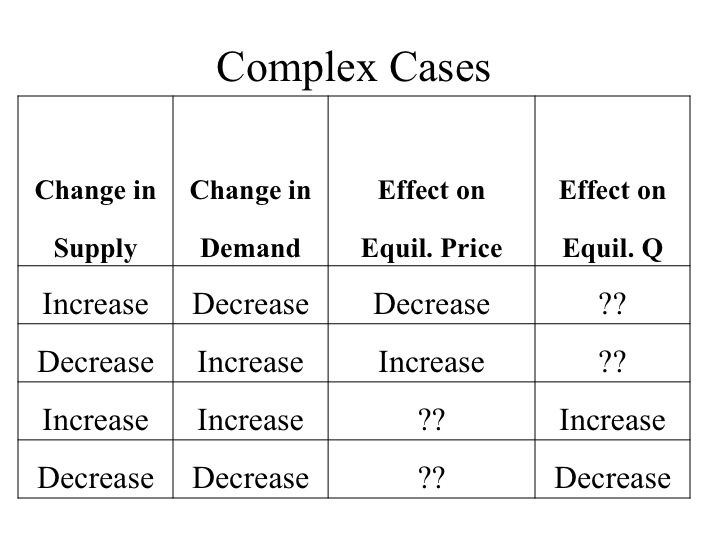

複雑なケース

需要と供給が同時に変化する場合、分析はより複雑となる。 このような場合、2つの変数の一方(均衡価格または数量)が増加するか減少するかはまだ言えるが、両方がどのように変化するかは言えないかもしれない。 需要と供給のシフトが価格や数量を反対方向に動かしている場合、さらに情報を得なければ、どちらかがどのように変化するかは言えない。

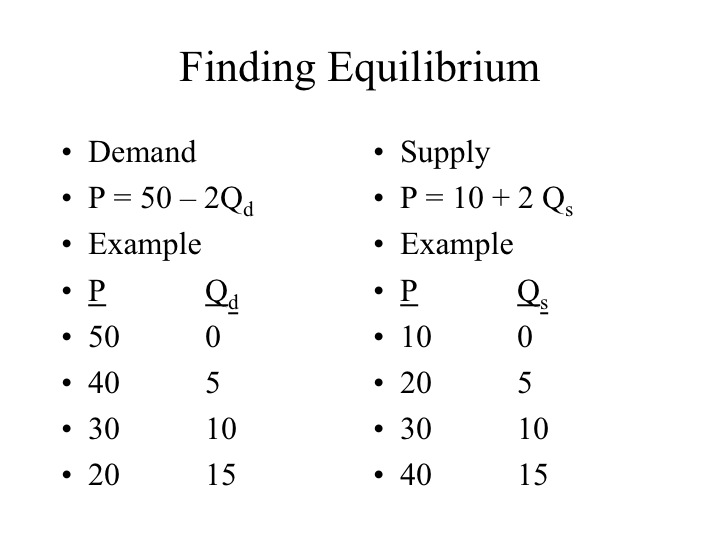

スケジュールや表の分析、データのグラフ化、代数学によって、市場の均衡を見つけることができる。

曲線をグラフ化しなくても、表を分析して、価格30ドルでは需要量と供給量が等しいことがわかる。 これは明らかに均衡点である。

曲線をグラフにすると、価格30ドルでは供給量は10、需要量は10、つまり供給曲線と需要曲線が交差する場所であることがわかる。

P = 50 – 2Qd and P = 10 + 2 Qs

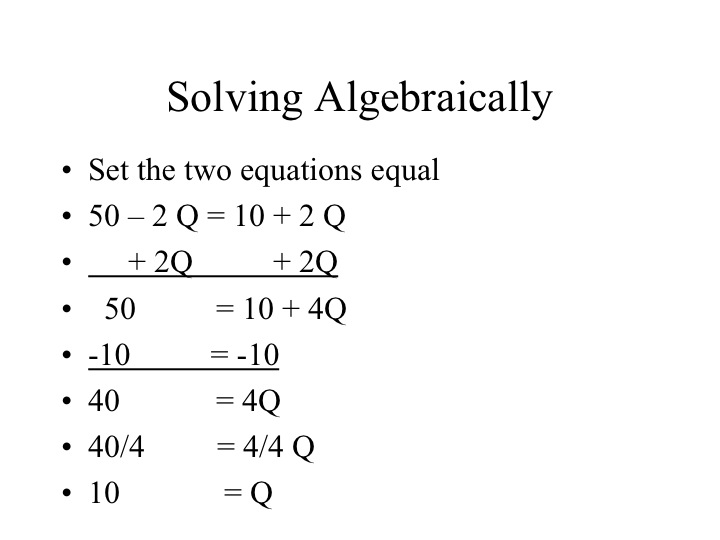

方程式を代数的に解くと、供給量が需要量に等しくなる点、それが成立する価格も求めることができる。 これは、2つの方程式を互いに等しくして、解くことで行う。 その手順を以下に示す。

最初のステップは、両辺に2Qを足して、Qをそろえることである。 左辺では負の2Qと2Qが打ち消しあい、右辺では2Qと2Qを足すと4Qとなります。 次のステップは、Qを単体で得ることです。 両辺から10を引くと、40=4Qが残ります。 最後のステップは両辺を4で割ることで、均衡数量は10となります。

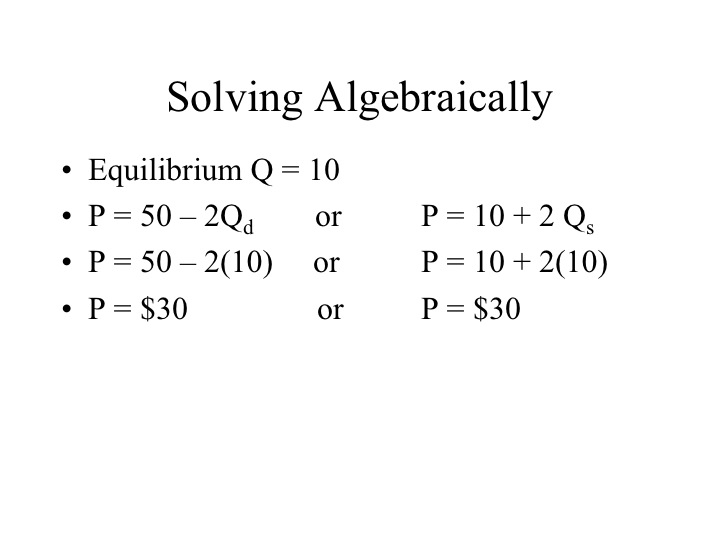

均衡数量が10であれば、この値を供給または需要の方程式に差し込み、均衡価格30ドルを見つけることができます。 グラフでも代数でも、結局は同じ答えになります。

第04節:市場介入

市場介入

競争市場に介入がなければ、市場の力によって価格と数量は常に均衡に向かいます。 しかし、政府が市場に介入して、均衡に達するのを阻止する必要性を感じる場合もある。 善意で行われることも多いが、このような介入は望ましくない副次的効果をもたらすことが多い。 市場介入は多くの場合、価格の下限または上限として行われる。

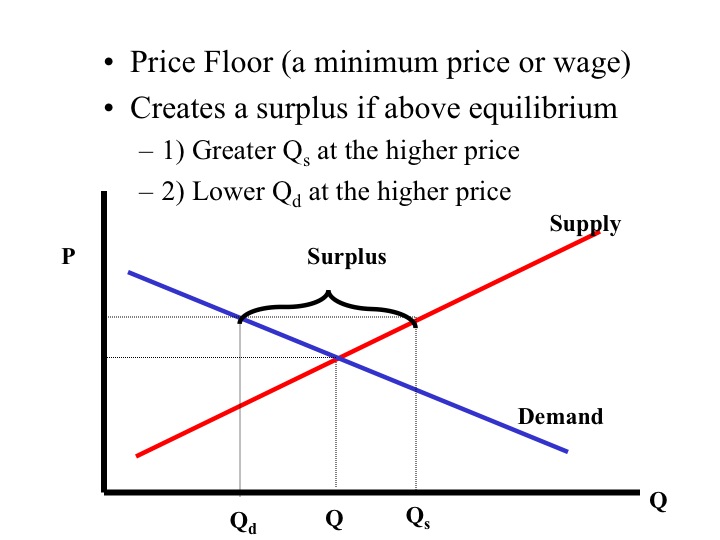

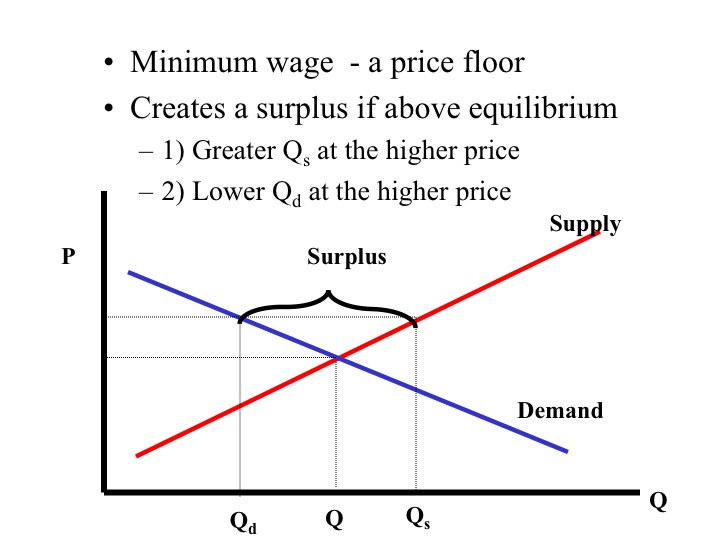

Price Floor

Price Floorは、財が販売できる最低価格を設定するものである。 プライスフロアは、生産者が本来の市場均衡より高い価格を得ることができるように設計されている。 効果的であるためには、プライスフロアは市場の均衡を上回る必要がある。 市場均衡を上回る価格では、供給される数量が需要される数量を上回り、結果として市場に余剰が生じる。

例えば、政府は小麦やトウモロコシなど特定の農産物の価格に下限を設けた。 市場均衡価格より高い下限価格では、生産者はその財の供給量を増やす。 しかし、消費者はより高い価格に直面し、需要量を減らす。 価格底値の結果、市場には余剰が生じる。

生産者は、課された下限価格ですべての製品を売ることができないので、価格を下げようとするインセンティブがあるが、下げられない。 下限価格を維持するために、政府はしばしば過剰な製品を買い取ることを余儀なくされ、納税者でもある消費者に追加的なコストを強いている。 こうして消費者は、価格の上昇と、製品を処分するための増税の両方に苦しむことになるのです。

市場介入の決定は、政策立案者の規範的決定であり、高い賃金を受け取る人々への利益は、社会への追加コストより大きいかどうか? 食料生産が過剰になることの利益は、市場介入によって発生する追加コストよりも大きいか。

価格下限のもう一つの例は、最低賃金である。 労働市場では、労働者は労働力を供給し、企業は労働力を要求します。 市場均衡を上回る最低賃金が実施されると、元の市場均衡賃金では働きたくなかった個人の一部が、高い賃金で働きたくなる、つまり供給される労働量が増加するのである。 企業は労働者により多くの賃金を支払わなければならず、その結果、労働需要量が減少する。 その結果、最低賃金で利用できる労働力は余剰となる。 政府が課した下限価格のために、価格はもはや配給装置としての役割を果たすことができず、最低賃金以下で働く意思と能力のある個人は、雇用を見つけることができないかもしれない。

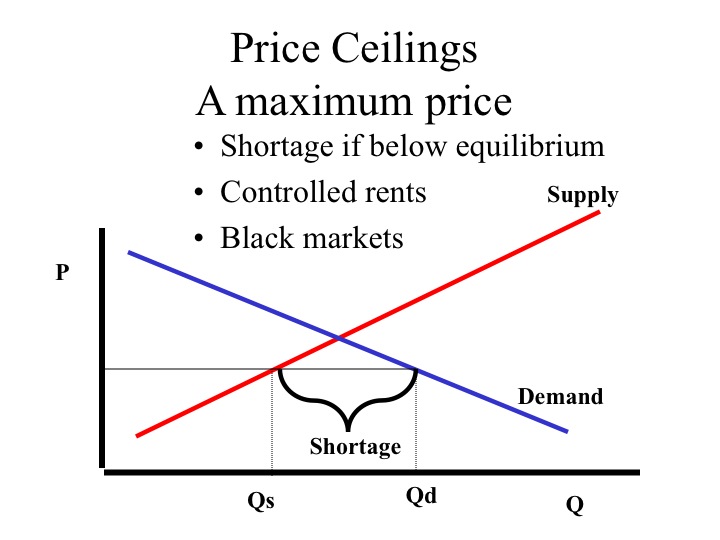

Price Ceilings

Price Ceilingsは消費者の利益を目的としており、製品が販売される最高価格を設定するものである。 効果的であるためには、上限価格は市場の均衡を下回る必要がある。 大都市圏の中には、アパートの家賃に課される価格を規制しているところもある。 その結果、価格が下がればアパートを借りたいと思う人は増えるが、アパートの所有者は市場に多くのアパートを供給しようとはしなくなる(供給量が減る)。 価格抑制が実施されると、多くの場合、政府の設定した上限価格を上回る価格での取引を促進する闇市場や違法市場が発生する。

競争市場においては、消費者余剰と生産者余剰を合わせた面積である経済余剰が最大になる。

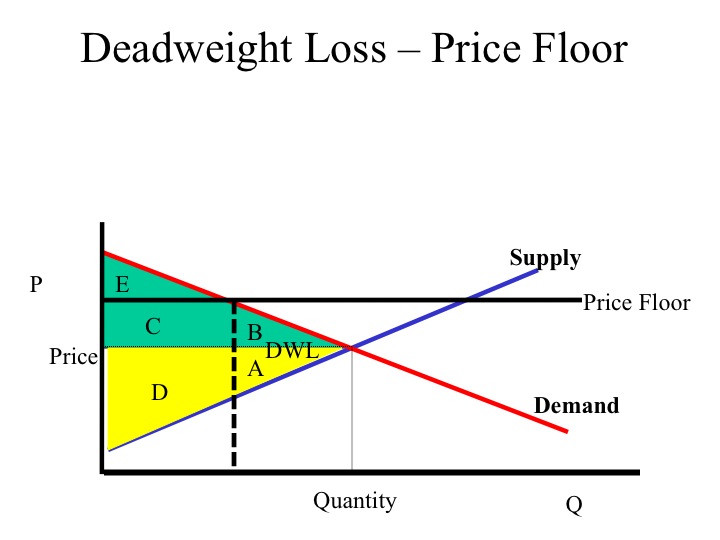

重錘体損失

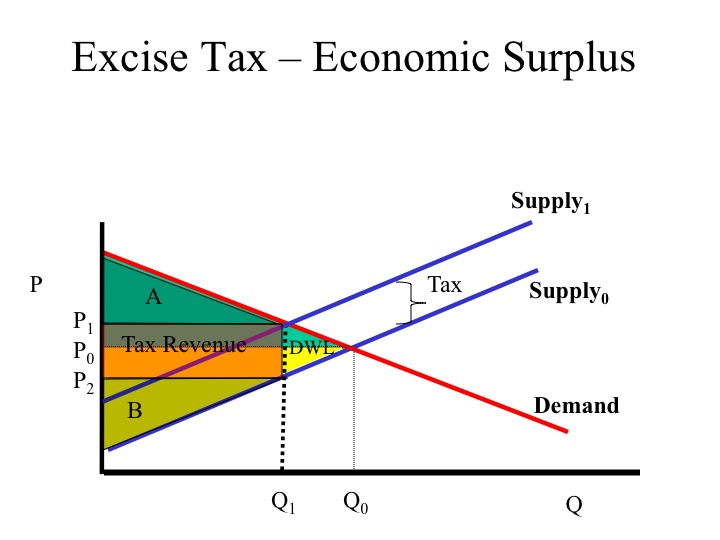

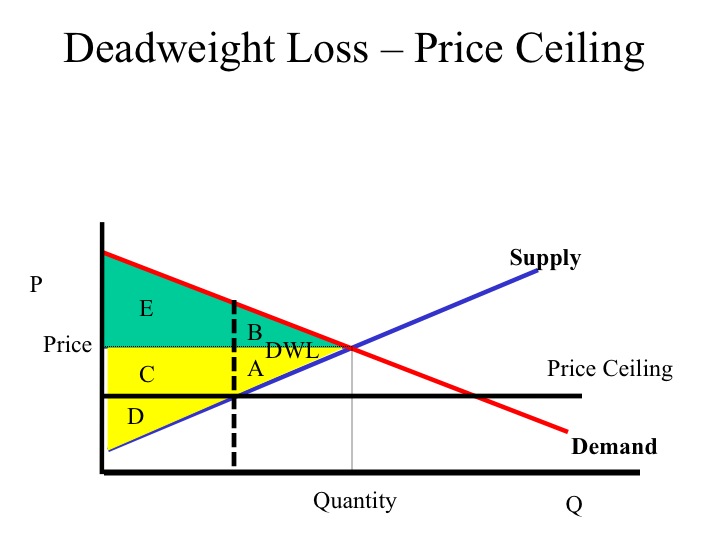

価格底値が課されると、経済余剰(A領域とB領域)の損失が発生し、重錘体損失として知られている。 消費者余剰は需要曲線より下で価格より上の領域であるため,プライス・フロアによって消費者余剰の領域はB,C,E領域からE領域のみに減少し,価格より下で供給曲線または限界費用曲線より上の生産者余剰はA,D領域からD,C領域へと変化する.

価格上限は、A・B面積の死重損失も生み出し、消費者余剰面積はE・B面積からE・C面積に、生産者余剰面積はA・C・DからDのみに減少する。

物品税

物品税

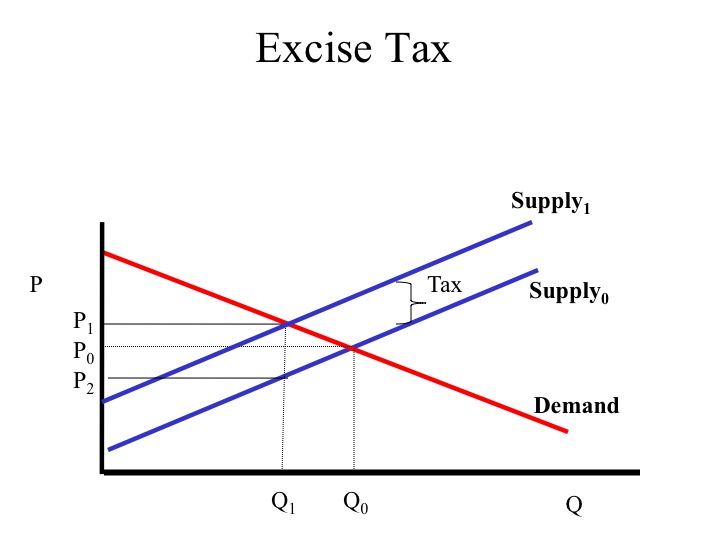

もう一つの政府の市場介入として税金や補助金を課した場合である。 物品税は、製品の生産または消費に対して課される税金である。 消費者にとって、この税金は購入する商品の価格を上げ、需要曲線に沿って需要量を減少させる。 元の供給曲線と新しい供給曲線の間の垂直方向の距離は、税金の量である。 税金のために、新しい均衡価格(P1)は高く、均衡数量(Q1)は低くなっています。 消費者が価格(P1)を支払う一方で、生産者は税金を支払った後の価格(P2)を受け取るだけです。

税により、消費者余剰の領域はA領域、生産者余剰の領域はB領域に縮小される。 税収は1個あたりの税額に販売個数を掛けたものである。 Q1の右側にあった消費者余剰と生産者余剰の面積は失われ、デッドウェイト・ロスを構成する。